На другой день я позвонил своему другу. К телефону долго не подходили и я начал беспокоиться. Наконец, в трубке раздался недовольный и хриплый голос, и у меня отлегло от сердца.

— Я тебя разбудил?

— Нет, я не спал, я свой сон вспоминал и пытался его осмыслить. Понимаешь, на меня во сне целый час лезли какие-то твари, целая прорва. Лезли и лезли, я их отбрасывал, а они все лезли и лезли, как дуры, но ни одна, собака, меня даже не попыталась куснуть. Потом они куда-то из кадра исчезли. А ты тут со своим звонком все разрушил.

— Ну, извини.

— Извинения тут не помогут: ты прервал мою мысль, а как сказал великий философ, одна и та же мысль, как бы глупа она ни была, не войдет дважды в одну и ту же голову. Мысль не то, чтобы застенчива, мысль — горда, что, впрочем, одно и то же. Теперь нужно рождать другую мысль, а для нее горючего уже не хватает. Мы с тобой вчера до истины не дошли, потому что истина не в вине, как писал экстатический Блок, неустанный поклонник незнакомок и других таинственных дам. Истина лишь тогда коснется тебя своим усталым и потрепанным крылом, когда твой терпеливый желудок наполнится под завязку. Вину, как и урану, для эффективной работы потребна критическая масса, которую мучительно набирает каждый сознательно пьющий человек. Так что, давай, приезжай и мы удвоим наши усилия, чтобы фотографии стало тошно. Не забудь «проявителя», потому что непроявленные мысли остаются неизвестными неблагодарным потомкам. Ну, а «закрепителем» после сам поработаешь: закрепишь наши пьяные бредни на терпеливой и трезвой бумаге.

Я вздохнул и поехал. Я знал, что теперь он не остановится. Трезвым он был таким же безвольным и разуверившимся в жизни, как и я, но, как только он выпивал, в нем рождалась откуда-то несокрушимая воля и демоническая уверенность в себе, что я диву давался: воля ведь не сила, воля — путь, а мы, в большинстве своем истинного пути не знаем. Идем больше наощупь, по ощущениям или по вере: слепые ведут слепых — и т. д. У некоторых, правда, бывает необыкновенное жизненное чутье, но оно их всегда не туда заводит.

Воля — редкий, возможно, свыше внушенный дар. Воля свойственна великим вождям и пророкам, решительно меняющим мир. У художника воли нет, у художника есть судьба. Он не меняет мир, он его познает и воссоздает в своем творчестве. Это хорошо показал Пастернак в «Докторе Живаго»: художник живет, испытывает удары судьбы, но с жизнью не борется, а переводит ее в искусство. Свободную волю ему заменяет несносный талант.

Талант — тяжелый подарок: он заставляет трудиться. Когда говорят, что талант это труд, говорят глупость, потому что не понимают природы таланта. Графоманы остаются графоманами, хотя пишут не меньше гениев. Труд, разумеется, нужен, но нужна и божья искра. Талант — и награда и обременение, кроме того он накладывает ответственность и эта ответственность мучает душу. Чтобы избавиться от мучений и от таланта, и, чтобы надежнее погубить свою неугомонную душу, художники пьют.

Но мучает душу не только талант, мучает душу и зависть, а, если вспомнить про муки нечистой совести, то понимаешь, что пьют почти все, и, что строить нам надо не дома: таунхаусы и коттеджи, а просторные вытрезвители. А еще понимаешь, что не нужны нам ни милиция, ни полиция, ни партия, ни правительство, а спасут нас от «белой горячки» лишь добрые люди в белых халатах.

Нет, с такими мыслями мне до моего друга не доехать, а, ведь, я еще даже с талантом не разобрался. Но таланты такие разные бывают! А люди? Люди только издали кажутся человекообразными, а вблизи... нет, лучше уж я — про таланты.

Вот, скажем, талант Моцарта: нам сейчас кажется, что он просто порхал, как бабочка, и солнечный талант его нисколько не обременял, но, как было на самом деле, сейчас нам никто не скажет, а его ранняя смерть — загадка. Вряд ли был беспечным человек, писавший: «Я никогда не ложусь в постель, не подумав при этом, что, может быть (хотя я и молод), уже не увижу нового дня». — Нет, он жил с ощущением трагедии, хотя был и весел.

А вот, талант Ван Гога: дар его был огромен, но художественного таланта у него совсем не было, а было неясное ощущение великой миссии и какое-то внутреннее беспокойство. Что-то больно жгло его душу, но что, он не мог понять. Он пытался помочь бельгийским шахтерам, проповедуя им Христа. Жизнь облегчить он им, конечно, не мог, он хотел облегчить им душу; но, убедившись в своей ненужности там, Боринаж он покинул, решив стать художником. Его первые рисунки не обличали таланта, это не рисунки Дали, Пикассо или Матисса, но он был упорен. Искусство он страстно любил, может быть, больше Бога. Одержимость — главное свойство Винсента. Если бы он остался с шахтерами, он, возможно, стал бы святым. С таким жаром и страстью он мог бы стать кем угодно. За неистовую любовь к искусству и за бешеное трудолюбие Бог наградил его сумасшествием. Вот тогда и родился гениальный художник Ван Гог, которого все мы знаем и любим, который действует на всех возбуждающе. Особенно возбуждаются сумасшедшие.

Почему я вспомнил вдруг о Ван Гоге? Потому, что у русских фотографов есть свой «ван гог», и зовут его Семин. Правда, живет он уже не у нас, но он к нам иногда приезжает.

А вот другой хрестоматийный пример: сумасшедше одаренный Дали, которого в бараний рог скрутила авантюристка Гала, сделав его фигляром и марионеткой. Она спасла Дали от мучений, заложенных в недрах физиологии молодого, самолюбивого и неуверенного в себе человека, сделала его знаменитым, богатым, возможно, продлила ему жизнь, но, избавив его от страданий, она лишила мир истинного художника. Фигляром — больше, гением — меньше. Эпатаж, даже такой изобретательный, как у Дали, — вряд ли истинное искусство. Это больше похоже на интеллектуальное жульничество и художественное мошенничество. Дали стал крупнейшим мистификатором и провокатором двадцатого века. Но разве это достойная цель?

Хотя, что нам о гениях говорить, гениев все равно мы не понимаем. Нам бы до своих баранов добраться и не проехать своей остановки.

«Уф! Наконец, достигли мы ворот Мадрида...», — это специально для Сергея Борисова, а то он скучает за Пушкиным.

Дверь отворилась быстро: друг мой меня уже ждал. На кухне что-то горело, и мы пошли с ним к столу...

— Всех не так понимают, а не только тебя, — сурово ответил мне мой товарищ, — и, между прочим, правильно делают. Судить обо всем человек может лишь по себе. Себя он хоть кое-как знает. Нет у него других эталонов и измерителей. Он, ведь, и очеловечивает все не потому, что он такой умный, человечный и образный, а потому, что ум его так ограничен, что он не способен понять даже безмозглого муравья и, соответственно, стрекозу, а вот басню про них написать — это ему раз плюнуть!

Ты, ведь, тоже не в состоянии понять этих людей, укрывающихся за «никами», для этого ты должен или унизиться или возвыситься, или проникнуться. Ничего этого ты сделать не можешь, потому что ты даже не можешь понять себя. Понять можно только литературных героев — они плоские, как страницы, и скроены по привычным лекалам. Конечно, и в литературе есть расовые отличия: и японской поэзией нам, естественно, не проникнуться, в резонанс с нею нам не войти, а понимание ее умозрительное почти ничего не стоит: поэты пишут не для головы, а для душевного сотрясения, которое, в отличие от сотрясения мозга, говорят, никому не вредит.

Однако, от головы нам никак не избавиться. Есть, правда, несколько радикальных средств, но я бы тебе не советовал. Лучше научись, хоть что-нибудь, понимать. Начать лучше всего с себя: пока себя не поймешь, ты просто бессмысленное двуногое. И только когда поймешь, ты станешь страдающим существом, ибо с рождения обречен на лютую смерть. Мне нравится анекдот про человека, падающего с двадцатого этажа: он летит вниз и бормочет: «Пока, кажется, все идет хорошо».

Мы все выброшены в мир самим фактом рождения, не знаем лишь с которого этажа. Судьба предписана, корячиться бесполезно, надо смело лететь — парашют никому не дадут. Ни русскому, ни еврею.

В нашем современном фольклоре других национальностей, кажется, нет. Правда есть чукчи и грузины, но это — экзотика. Было в советское время гениальное «армянское радио», интернациональное по форме и абсурдное по содержанию, — жаль, что оно слиняло. Остались разные эвфемизмы — обидные и не очень, не подтверждающие дружбы народов, но и не отменяющие ее. Не в этом суть. А суть в том, что искусство, как и жизнь человека, тоже трагично. Не зря в древние времена высоким искусством считались только трагедии, призванные вызывать катарсис у публики, Искусство служило тогда для очищения душ — почти медицинская процедура, такая культурная клизма.

Так называемое «современное искусство» душу в расчет уже не принимает, полагая, что с душой давно покончено. Поэтому оно методично забивает мозги всяческой дрянью, ну, или щекочет под мышками, вызывая животный смех. Самое обидное, что не бесплатно. Нет, обидно, конечно, не это, а то, что жизнь проходит, а человек не только не просветляется, не очищается и не приближается к истинному себе и к пониманию жизни, а забивается грязью до такой степени, что даже грубая плоть его перерождается. И кто-то из современных «художников» в этом ему помогает. В меру своей подлости, пошлости и таланта.

Что касается настоящего искусства, то оно не стареет. Для меня современны: и Брейгель, и Босх, и Рембрандт, и Веласкес, и Боттичелли. Их творения живут во мне, они мои современники. А то, что упорно навязывается нам как «современное актуальное искусство», в большинстве своем искусством не является. Если говорить об искусстве как о духовной пище, то, на мой взгляд, рынок искусства завален сейчас недоброкачественной продукцией. Если же говорить о русскости и о русском искусстве, то, наверное, надо, прежде всего, говорить о русской народной песне, не о той, которую сочинил якобы народ, а о той, которую народ поет. У каждого произведения искусства всегда есть единственный автор (хотя он может быть нам не известен), а народ выступает ценителем, исполнителем и хранителем. Даже у такого простейшего текста бурлацкой песни: «Мы по бережку идем, песню солнышку поем. Ой-да, да ой-да, ой-да, да ой-да, песню солнышку поем...», есть неизвестный автор, а вот у ее гениального распева авторов много, потому что автором выступает тут каждая поющая душа.

Среди советских песен есть тоже «народные»: «Вот кто-то с горочки спустился», «Враги сожгли родную хату», — в этих песнях нет ни слова лжи, ни ноты фальши. Эти песни после войны пели на любой пьянке-гулянке. Сейчас песен вообще не поют — зачем трудиться? Да они и не рассчитаны на исполнение хором. Сейчас сунул в ухо наушник — и отключился от внешнего мира. Так, может, зато погрузился в свой внутренний? Вряд ли.

Среди русских певцов у нас есть гениальный Шаляпин, среди русских певцов советского времени у нас есть уникальный Высоцкий.

Высоцкий — удивительное явление. Его голосом запела эпоха, наша эпоха, свидетелями и участниками которой мы были.

Как он почувствовал все ее болевые точки, как постиг и глубины, и все изгибы русского характера, как он нашел единственные слова? Я думаю, у него была редкая способность подключаться к нашему бессознательному. Отсюда и народность его песен и всенародная любовь к нему, выразителю русской ментальности и русского духа, которые уже тогда были смертельно больны.

По воздействию на тогдашнее советское общество с ним никто не мог сравниться: ни поэты, ни писатели, ни песенники, ни члены политбюро.

Да, песня — душа народа. Николай Иванович Ежов, хоть и считался «железным наркомом», любил русские лирические песни и имел приятный голос. Его соседи по даче говорили, что по утрам он прекрасно пел. Но и ему, как и многим, пришлось наступить на горло собственной песне и самозабвенно заняться палачеством. А какая, собственно, разница? Палачество тоже душа народа.

С течением времени становится очевидным: что и Евтушенко, и Вознесенский напрасно собирали многотысячные стадионы любителей современной поэзии в 60-х — они забыты; что популярнейший Окуджава зря бренчал на гитаре — тех, кто самозабвенно пел вместе с ним «Возьмемся за руки, друзья, чтоб не пропасть поодиночке», в очередной раз обманули; и даже гениальный Шукшин остался со своими героями где-то в семидесятых: его милых «чудиков» сменили чудовища, вдруг полезшие из щелей; — а время Высоцкого все еще не прошло. Как минимум, должны вымереть два поколения. Но я думаю, что скорее история сделает круг и пойдет по своим следам, чем устареет Высоцкий: гении обладают пророческим даром, а Высоцкий — несомненный русский пророк.

Когда подумаешь о воздействии песни, то хочется самому запеть, потому что пение — это возможность полнейшего раскрытия себя, это самое искреннее душевное обнажение. И в то же время — это мощнейшее воздействие на слушателей, потому что слушатели сами поют вместе с тобой и то же самое чувствуют. И поэзия текста, и музыка песни делают свое дело, но личность певца, его душа и его голос ведут первую партию, а искренность чувств — наиглавнейшую.

— Ну, так, запой!

— Тебе бы только насмешничать.

— К фотографии-то, когда мы вернемся?

— Рассуждая об искренности чувств художника, я к ней и веду, но, ты понимаешь, как горько говорить о русской фотографии, захиревшей со времен великого фотографа и гражданина Максима Дмитриева? Сначала ее давила советская пропагандистская система, заставлявшая работать на себя и быть безмозглой, лживой, но верноподданной. Во времена «перестройки» и «гласности» фотожурналисты вместе с народом поверили, что можно избавиться разом от всей лжи, копившейся годами и очиститься. Но оказалось, что Горби не собирался очищать страну от грязи, ему этот мутный вал «негатива» нужен был, чтобы утопить в нем соперников по политической борьбе.

Политикам по должности положено в грязи возиться, а журналисты в этом им старательно помогают. Кого-то используют втемную, кого-то покупают за деньги. Честная, критически направленная социальная фотография ни какой действующей власти не нужна, потому что она дискредитирует эту власть. Потребность в ней возникает лишь тогда, когда прежнюю власть пытаются опорочить и опрокинуть. Например, мои снимки, сделанные в 70-х, 80-х годах впервые напечатали лишь в 90-х, когда их социальный заряд пригодился в политических целях, когда для них пришло время, и была выбрана реальная мишень, когда Советскую власть уже можно было и нужно было свалить.

Теперь, после бурной перестроечной возни, русский голос фотографии звучит тоньше комариного писка. И то, если автор говорит, хоть что-нибудь существенное, правдивое и искреннее о русской жизни и о себе как носителе русской культуры. А если он всего лишь профессионально работает на российскую или западную прессу, если мастеровито строит архитектурно-безжизненные композиции из людей и другого подручного материала, то ничего национального в этом нет. Фотография сама по себе не имеет национальности, не знает языка, она бездуховна и некультурна, она во всем полагается на фотографа.

— Значит, все зависит от своеобразия личности фотографа?

— Не все, но многое. От него, в частности, зависит построение композиции.

Если композицию сколачивает Чиликов, используя свои философские знания, природную дурь, сексуальность, разбойничий темперамент, культивируемый в художественных целях алкоголизм и инстинктивную тягу к абсурду (это, вероятно, самое ценное в нем), то часто получается гениально, а иногда — просто никак. Марина Цветаева мучилась своей «безмерностью в мире мер», а Чиликов — нет, потому что чувство меры ему вообще не присуще. Ему быть бы разбойником, как Разин или Пугачев, а он стал всего лишь фотографом, вот его и корежит: тянет на эпатаж, тянет людьми командовать. Если в основе бахаревского творчества лежит голый секс, то у Чиликова прежде всего — насилие, секс его не так забавляет. Может быть, в этом есть философия? Но я об этом еще не думал, это мне только что взбрело в голову. Кстати, спиртное прекрасно размягчает мозги! Ленин, видимо, все-таки пил, раз у него случилось размягчение мозга.

Если же композицию закручивает плодовитый и талантливый Максимишин, то у него, вместо живого репортажного кадра, чаще всего получается оригинальное произведение современного искусства. В нем не ощущается подлинной жизни, обычно она коварно убита мастерской сделанностью кадра и каким-то неуловимым цинизмом.

Акцентированность его снимков такова, что кажется, будто каждым снимком он говорит: «Нате вам! Хотите еще? Будет вам и еще». Я задумался над природой его фотографий, и решил, что всему виной его артистизм и дикий неуправляемый цвет, цвет сумасшедшей улицы и чужих интерьеров, с которыми не сживешься. Сам-то Максимишин — добрый человек, он не циник, а просто современный художник. Но чертова фотография — самолюбива и своенравна, она по-черному «выделывается» из белого света, буйного цвета и беспорядочно болтающихся в нем безобразно пестрых фигур, так что фотографу тяжело с ними со всеми художественно «разбираться», а если своевременно не разберешься, то получится «сумбур вместо музыки». На шумной улице лучше с ними не связываться. То ли дело в пустынном месте или в съемочном павильоне! Там их можно крепко «прижать».

Если кадр ставит Бахарев, то я вижу жуткий паноптикум типов, но не из воска, а из «совка», видишь, получилась полная анаграмма, возможно, это доказывает, что я прав. Так что о Бахареве можно не распространяться, а то я начну и долго не остановлюсь.

Если взять снимки Колосова крестного хода, то там я вижу не реальных людей, а, как бы парящие в мареве, их просветленные души. Колосов не реалист, он мистик и символист, он снимает, на самом деле, торжество православия. И паломники, и жанровые сюжеты его снимков, да и вообще вся его фотография — это возможность и повод самому Колосову воспарить и проникнуться Духом. Под стать теме он создал и инструментарий: монокль и светофильтр создает плотную, вязкую, сияющую среду — как бы праматерию, в которой материальные тела, теряя свой вес и резкие очертания, вязнут, или растворяются и плывут. Вопроса: «Куда нам плыть?» у них не возникает.

Дореволюционную линию пикториальной фотографии продолжают и творчески развивают ученики и соратники Колосова. Все они скромные и культурные люди, в отличие от Старкова, и не выступают с заявлениями о создании русской школы. Есть еще один крупный и, несомненно, русский православный фотограф — это Павел Кривцов, но я его много лет не встречал: он избегает «тусовок».

Есть прекрасный русский фотограф Александр Семенов, можно сказать, мой крестный отец в фотографии, живущий в Зеленодольске. Поклон ему.

Есть еще прекрасные и талантливые русские люди в провинции, их в тысячи раз больше, чем в забитой торговым людом Москве. Среди них попадаются и фотографы. Их не надо учить, им не надо мешать, им бы надо помочь, но они уже давно привыкли обходиться без всякой помощи. Низкий поклон всем им. Жаль, что русское государство не сознает, как нуждается в них. Но мы-то должны их хотя бы помнить.

Я давно мечтаю о создании фотокниги или даже серии книг о провинциальной российской фотографии, но на все нужны деньги. Дальше можно не продолжать. А фотографы умирают, и наш долг перед ними растет.

Русская фотография будет существовать, пока будут жить совестливые русские люди, крепко связанные с православной культурой, потому что другой культуры теперь для них просто физически нет. Но вопрос, как я понимаю, стоит сейчас о самом существовании и русских людей, и русской культуры, и русского государства, а фотография — дело десятое, производное от жизни и от культуры. Но чем кормиться этим фотографам? Ведь их фотография, скорее всего, ни кому не будет нужна.

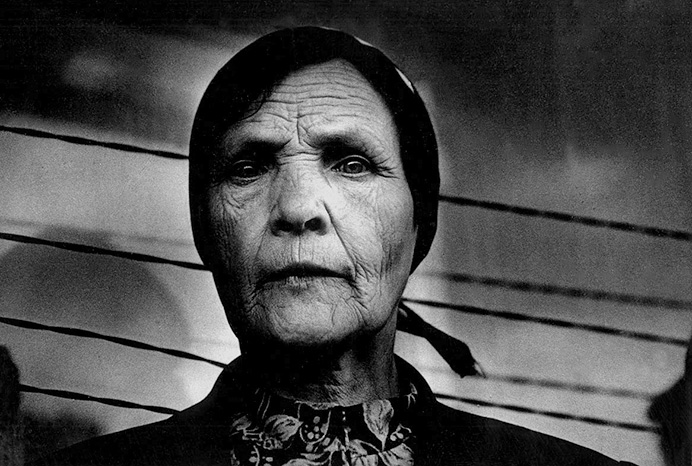

Глядя на снимки Ляли Кузнецовой, чувствуешь, как она заговаривает пространство, как создает свое поле, как заряжает и гипнотизирует своих героев, как сама входит в медитативный транс. Ее снимками можно, кажется, заряжать воду.

Слюсарев — талантливый наблюдатель и великий эстет, он умеет красоту показать нам во всем, там, где она нам и не снилась, но эта красота душу не греет, она лишь будит фантазию и нас поражает. Особенно явственно это при сравнении со снимками Йозефа Судека и Ансела Адамса. Снимки Судека гораздо теплее и душевнее, а в большинстве холодных и величественных пейзажей Адамса ощущается присутствие Бога.

Искусство Слюсарева может показаться даже нерусским, но «пустодушие» по Платонову — очень русское свойство; и, конечно, Сан-Саныч — русский человек, но с отчетливой польской «фрондой». Надо сказать, что в последние годы Слюсарев сильно менялся, его фотографические интересы перемещались, двигаясь от окружающей его безжизненной городской предметной среды, под сенью девушек в цвету — в сторону Свана. В его снимках постепенно появлялись люди. Сначала в виде теней, потом невзначай в кадр попадал чей-то башмак, затем уходящие ноги собаки, наконец, симпатичные девушки и прочие живые существа. Заслуга Слюсарева в том, что он показал нам: искусство валяется у нас под ногами. Обман Слюсарева в том, что многим показалось, будто он дал им метод и указал легкий путь к свершениям искусства. У него развелось учеников гораздо больше, чем когда-то было у Малевича. Но подражателей не ценят.

Борис Михайлов — многостаночник. Он очень хорош и в обычной уличной фотографии, сделанной методом «клинического» репортажа: в ней много абсурда и едкой издевки. Но больше всего мне нравится у Михайлова сюрреализм, я люблю его «бутерброды» и сражен несколькими гениальными снимками «бомжей». В «бомжах», правда, есть и чудовищные перехлесты, и физиологические непотребства, это можно по-разному называть, в частности, это можно назвать издержками производства, а можно с оценками и не спешить: пусть пройдет время. К Михайлову есть вопросы с этической стороны, но как к художнику вопросов к нему нет.

Я могу еще перечислить человек десять интересных фотографов, но, я кожей чувствую, что меня уже собираются бить. Только Семина я не могу понять, потому что он «сумасшедший». К счастью, он и сам не понимает себя, а то было бы, как с сороконожкой, задумавшейся с какой ноги ей пойти, и разучившейся ходить вообще. Его снимки действуют на меня возбуждающе: каждый раз они поражают меня выверенным абсурдом, гармоничным безумием самой обычной жизни, которой мы, оказывается, не знаем, не видим и не понимаем.

Изучать фотографии Семина — это дополнительный стимул, чтобы сойти с ума. Я сам раньше думал: «Как бы немного повредиться разумом, но не очень серьезно, не безвозвратно?» И все это для того, чтобы проникнуть в мир запретный для «нормальных» людей, в мир, который не открывается непосвященным, в мир тихой радости и чистого безумия, в мир полного аутизма. Сейчас-то я об этом уже не мечтаю, ибо чувствую, как он властно затягивает меня. Надо еще чего-нибудь выпить.

— Мне, кажется, ты слишком прямолинейно, решительно и даже грубо высказался о знаменитых фотографах, а они ведь так чувствительны, самолюбивы и обидчивы! Люди могут подумать, что ты, как всякая бездарь, им просто завидуешь.

— Так может подумать только такой недалекий человек, как ты. Во-первых, я высказался тезисно, если каждый мой тезис полностью развернуть, то получится биокнига, чего достойны все поименованные фотографы и еще ряд других. Книги надо издавать! Чтобы о нашей фотографии знали в мире и, чтобы мы сами могли трезво оценить и наше богатство, и наше убожество, и нашу особенность.

— Насчет трезвости, это ты верно заметил.

— Молчал бы, сам нализался как цуцик, и воображаешь себя справедливым, а ты просто зауряден и глуп. Искусству нужна страстность, а не справедливость. Без страсти оно не живет. Без страсти рождаются лишь идиоты и симулякры. А справедливость — химера. Мир движется ужасной несправедливостью.

Не знаю, что ты понимаешь под грубостью, но грубость я и сам не люблю, оправдать ее нечем. Однако грубость хотя бы честнее, рождает ее горячка в крови и боль от чужого непонимания. Политкорректность же — мертворожденное существо, у него рыбья кровь и чернильная душа. Политкорректных я не люблю. Они всегда лгут, а в искусстве лгать невозможно. Ложь — маскировка политиков и проходимцев.

В искусстве главное — искренность, даже если художник ублюдок. На такие ублюдочные произведения смотреть тошно, но, все же, полезно: понимаешь нечто новое о неисчерпаемой жизни.

А если одаренный художник искренне говорит о любви, добре, боли и красоте, то у него может получиться что-то вроде рафаэлевской «Сикстинской Мадонны» или «Весны» Боттичелли.

Если бы гениально одаренный Дали в своем творчестве был честен и искренен, а не отравил бы талант и душу низким притворством да пошлым актерством, то, вероятно, он стал бы самым значительным художником эпохи и встал бы в ряд немногих титанов. А так он стал просто самым скандальным художником в мире, что-то вроде нашего четвероногого Кулика, — слава более, чем сомнительная.

Вот только, насчет зависти и бездарности ты верно заметил. Завидую я их огромной энергии, которой меня Бог не одарил. Понимаю, что это грех и черная неблагодарность по отношению к Создателю, но вместо того, чтобы молиться, я пью. Пью от сознания пустоты там, где должны были бы бушевать великие силы. Все понимаю, пониманием-то Господь меня наградил, чтобы я в полной мере помучился.

Если в своих «тезисах» я немного и «переборщил», то лишь потому, что даже в русском языке трудно подобрать нужное слово. Например, любовно называя Семина «сумасшедшим», я говорил о сумасшествии не в медицинском смысле, а в том, неуловимом смысле, в котором ученые говорят о «сумасшедших» идеях, а неученые — о «сумасшедшей» любви.

Говоря с завистью о стихийной «дури» профессора Чиликова, я имел в виду недоступный мне в трезвом виде разгул истинно русской безоглядно дикой души. Больше я, кажется, никого не обидел, а кого обидел, тех Бог простит. Вот, я уже и заговариваюсь, язык стал плохо ворочаться. Налей еще. Чего ты мне принес? Язык измучился, а мысли носятся, как оглашенные, и не унять их ни чем.

Я понял, что пора уходить. Последней моей мыслью было: «А есть ли чисто русское сумасшествие?» И мне высветился в потухающем мозгу ответ: «Есть!»

***

P. S. Я проснулся на той же кухне, на том же стуле. Мой друг смотрел на меня недреманным оком.

— Ты спал полтора часа, — спокойно заметил он, — успеешь еще на автобус.

— Тогда ответь мне на последний вопрос: «Что делать фотографу, который мучается от творческого бессилия, выставляя сотнями в интернете свои плохие, но любимые снимки?»

— А кому графоманы мешают? Они — чудаки и украшают мир, как умеют. В интернете места много. А если все же попытаться ответить на твой бесчеловечный вопрос, то для начала каждому нужно осознать свою творческую ничтожность. Лишь осознание своей жалкой ничтожности служит мощным стимулом роста. А если к нему прибавить толстовскую «энергию заблуждения», то, может быть, что и выйдет. Сначала нужно с четверенек встать на ноги, а потом смело шагать к гениальности.

— Ты, кажется, уже дошагал.

— А ты, кажется, законченная язва. Проваливай, тебе уже пора.

<< Начало