«Когда я училась в третьем классе, мама спросила, хочу ли я вместе с ней выпрыгнуть из окна какой-нибудь нью-йоркской высотки. Я ответила, что мне любопытно было бы пожить „еще парочку лет“. И хотя нет ничего, чего я бы желала для вас больше, чем долгой счастливой жизни, не буду притворяться, что мне незнакома тяга совместного полета», — такими, отчаянно жесткими, прямыми и до мурашек на коже тревожными словами начинается обращенный к собственным детям монолог Андрайи Парлато — молодой матери и автора фотокниги «Кто преобразился, а кого убили», этим летом опубликованной издательством «MACK». Сама Андрайя описывает ее любопытным термином «гибридная», уточняя, что тексты, обращенные то к детям, то к матери, всё же покончившей жизнь самоубийством, служат не для описания или иллюстрации изображений, а для их «индивидуального расширения».

И заявленное гавайкой расширение действительно происходит — дневниковой тональности рассуждения о материнстве, родительской тревожности за детей и смертности, переосмысленной с их появлением, смысловыми потоками соединяются в общее повествование, где каждая фотография представляет ёмкий символ языка любви и страха, хрупкости и силы. Желания жить, и боязни уйти не первой.

Название, проступающие на задней стороне переплетной крышки и явно приглашающее исследовать историю его появления, — первое, на что обращаешь внимание в работе Андрайи. И интуиция не подводит. Быстрый поиск в сети и вывод: строка «Кто преобразился, а кого убили» в ее творчество пришла из литературы, точнее из одноименного романа британской писательницы и художницы Барбары Коминз, вышедшего в 1955 году. В центре нарратива — не диалог женских персонажей трех поколений, а линейная история семьи Уиллоуиид, однажды проснувшейся и обнаруживших в гостиной невозмутимо нарезающих круги уток, забравшихся туда в результате наводнения — природного катаклизма, который, однако, станет лишь завязкой всей «пандемической притчи», как ее затем охарактеризуют критики. Так, «Кто преобразился, а кого убили» выглядит общим знаменателем странной истории верениц смертей, самоубийств и других необъяснимых трагедий, обрушившихся на уютную английскую глубинку.

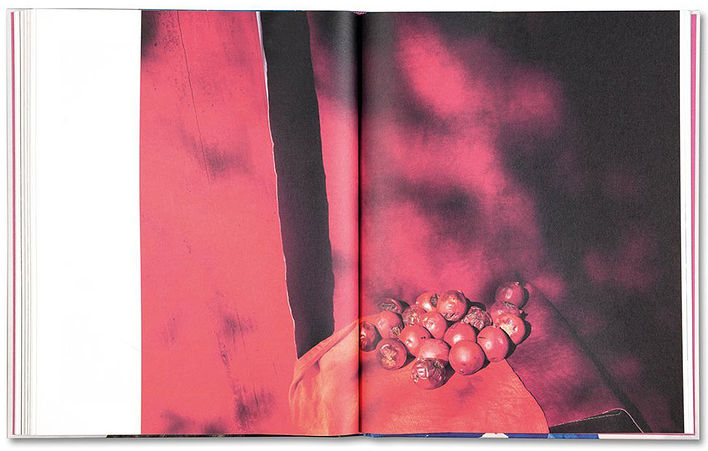

Смысловой мостик, переносящий зрителей из драмы выдуманного городка середины прошлого века в личный реальный кошмар тревожной матери, — иррациональный страх перед непредсказуемым. В романе — перед новыми бедствиями, в фотокниге — за жизнь новых членов семьи, двух дочерей погодок, цепляющийся за крючки лениво крутящейся шарманки будней липкими, абсурдными сомнениями, надуманными предположениями и давящей тревогой «а вдруг?» Хотя, чуть больше продвинувшись в чтении летописи событий детства фотографа, понимаешь, что некоторые опасения — не такие уж беспочвенные: помимо суицида психически нездоровой матери Андрайи, в семье случился еще один скорбный эпизод — жестокое убийство ее бабушки, с которой автор была близка с детства. Домашние натюрморты, организованные в один из внутренних ритмов книги, — дань памяти этой женщины, любившей, как сама Андрайя сейчас, «наблюдать за ростом и трансформацией вещей».

Однако, центральной темой всей фотокниги, несмотря на присутствие ряда параллельных визуальных линий: натюрмортов и букетов полевых цветов, портретов детей, подчеркивающих их инопланетную невинность и хрупкость, панорам большого дома и сада, усыпанных конфетти танцующего света, — является стирание границ идентичности женщины в период ее перехода в материнство. Визуально на нее указывает ключевая метафора, завязанная на образе викторианской «спрятанной матери», которую можно интерпретировать как символ переноса экзистенциального фокуса в жизни любой женщины, только что родившей ребенка. Снимок с именно ее классическим реэнактментом — портретом женщины, закрытой черной тканью — помещен на обложку книги. Фигура ребенка при этом присутствует не на снимке, а как бы вокруг него — в мотивах небрежного рисунка с ночным небом со звездами. Фон словно доминирует над снимком, «детская» тема окружает и поглощает мать, становясь ее единственным миром, ее единственными координатами существования, в то время как она сама — из прячущегося за драпировкой родителя, поддерживающего младенца во время съемки, в буквальном смысле становится женщиной-невидимкой. В случае коллажа Андрайи Парлато — живущей во вселенной, нарисованной ее маленькими дочерьми.

Как же вернуть матерям видимость, как помочь им срастись с новыми «я», чья суть лежит в таком широком спектре химических, биологических, психологических и социальных изменений? В случае Парлато путь к принятию — сама работа над проектом: фиксация физического и эмоционального состояний в текстах, где околонаучные размышления переплетаются с воспоминаниями о собственном детстве и историями о взаимодействии с детьми и фотографическая практика. У других женщин это может быть просто разговор, открытость в констатации «нормальности» всего нового и странного, поиск правильного языка для проговаривания перемен, вызванных материнством.

В книге приводится понятие «matrescence» — процесс движения к роли матери, при котором «гормоны слетают с катушек, волосы и кожа начинают выглядеть совсем не так, как хотелось бы, а к телу теперь относишься, словно оно принадлежит кому-то другому». В английском само слово было образовано по аналогии с «adolescence» (отрочество — переход от ребенка к подростку) и, несмотря на пока еще непрочный статус термина в медицинском словаре, его присутствие в научной литературе последнее время становится все более ощутимым. Суть и важность обращения к феномену «становлении матери» Парлато объясняет в тексте, размещенном на одном развороте со снимком женской руки, держащей слепок кисти, — отсылке к классическому «Сотворению Адама» из Сикстинской капеллы:

«В широком смысле «matrescence» — это становление матери, процесс, часто сравниваемый с переходом от ребенка к подростку, но, который, как и большинство других вещей, касающихся исключительно женщин, сегодня остается недостаточно изученным. «Все понимают, что подростковый возраст — нелепое время, но, когда в трансформации находится женщина-мать, все ожидают, что она станет излучать исключительно счастье — она же при этом теряет контроль как над своим внешним видом, так и над чувствами».

Быть матерью или казаться ею.

Я отучаю трехлетнюю дочь от груди и пытаюсь объяснить ей, что люди имеют право принимать самостоятельные решения, касающиеся их собственных тел. «Это моё тело» — настойчиво повторяю я, на что она нередко реагирует: «Нет, моё». Сегодня я спросила малышку: «А почему это у тебя два тела?» — и она, рассматривая себя снизу, ответила: «Потому что они похожи друг на друга».

Таким образом, «Кто преобразился, а кого убили» можно рассматривать как попытку заглянуть в сознание тревожной матери, пытающейся разобраться не только с новыми «я», но и найти место в летописи женского рода семьи. А в случае Парлато — еще и способ объяснить суицид матери. Как тексты, так и фотографии здесь — интимная изнанка рекламного лица счастливой женщины с довольным младенцем, реальность повзрослевшей девочки, теперь вынужденно делящей свои будни, свое тело и свои мысли с парализующей данностью необратимого присутствия «Другого». Попытка выбрать «преобразование», а не «смерть». Попытка поговорить о возможности выбора.