Я не без труда отыскал статью об Ирвине Пенне в декабрьском номере американского Vogue. Седьмого октября этого года фотографа не стало. Ему было 92 года. Вполне возможно, что журнал ещё уделит фотографу больше внимания в

В 1991 году Александр Либерман написал об Ирвине Пенне во вступлении к книге Passage о встрече, состоявшейся пятьюдесятью годами ранее: «Передо мной стоял молодой американец, который, казалось, не был испорчен европейским маньеризмом или культурой. Я помню, он был в спортивной обуви и без галстука. Меня поразила его прямота и любопытная немногословность, ясность в постановке вопроса и свобода в принятии решения. Я назову это американскими инстинктами Пенна — то, что заставляло его проникать в саму суть вещей».

В ноябре 2004 года я сидел напротив фотографа за небольшим квадратным столом, накрытом светло-серым льном в его студии на Пятой авеню. На нём была темно-синяя водолазка из тонкого хлопка, светлые брюки Khaki. На ногах чёрные кожаные кроссовки. На руке простые из чёрного пластика электронные часы — очень похожие на те, что были популярны в восьмидесятые. За моей спиной на небольшом столе стояли три камеры Rolleiflex образца шестидесятых. Справа на стойках свисал узнаваемый по многочисленным фотографиям серый фон (тот самый). Передо мной на столе чашка жасминового чая. Пенн отпивал из красной жестяной банки классическую Кока-Колу…

Фотограф слыл одним из тех, кто ни с кем не встречается и уклоняется от интервью. К 2004 году мы уже были знакомы около шести лет и довольно регулярно переписывались. В один из дней того года я сообщил Ди Витале Хенле — связующее звено с профессиональным миром, как отзывался о ней Ирвин Пенн — о своём приезде в

Через два месяца я стоял у здания на Пятой авеню между

Проговорили мы тогда около двух с половиной часов — обо всём. Прерывались только раз, на лёгкий обед. Пенн предоставил мне право первым выбрать себе

Я не фотографировал. Позже Ральф Гибсон спросил меня об этом и на отрицательный ответ сразу же понимающе кивнул, добавив, что Пенна практически никто не фотографировал. Он избегает этого. Существовало даже негласное правило — даже и не думать об этом. Собственно, в тот день, в отличие от своих других встреч с фотографами, камеру я и не собирался брать. К тому же, мне ли было конкурировать с Хорстом и Бертом Штерном, которые в разное время уже фотографировали его. И уж тем более — с самим Пенном и его автопортретом Fractured Self 1986 года.

Пенн редко появлялся на людях. Фотографа мало кто знал в лицо в последние годы. Сравниваю его нынешнего с теми чё

Заговорщески улыбающаяся Татьяна Либерман стоит за спинами сидящих и держит горизонтально над головой неведающего об этом фотографа свою ладонь — как если бы выделяя его из всей группы. Знак исключительности? Не иначе. К тому времени Пенном уже были созданы многие из известных сегодня фотографий, что можно перечислять и перечислять…

Ирвин Пенн родился 16 июня 1917 года в городе Плэйнфилд в

Кто знает, как повернулась бы судьба Ирвина Пенна, не будь у него возможности учиться у Бродовича в те годы. Очевидно, что он выделялся в кругу других студентов. Иначе как объяснить факт, что уже в 1937 году Бродович выбрал его в качестве своего ассистента для работы в Harper's Bazaar. А в

Не пройдёт и года, как ему придётся признаться себе в том, что стать живописцем, пожалуй, не выходит. Действовать он будет решительно. Все полотна, что были созданы за то короткое время пребывания в Мексике, нещадно смоет в ванной и вернётся в

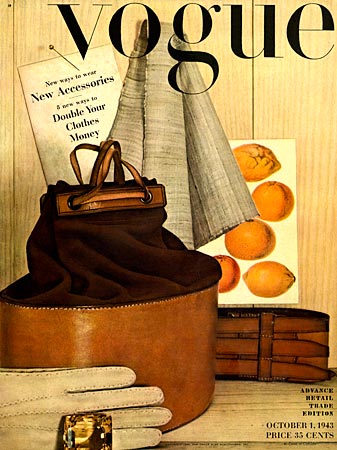

Итак, ему 26 лет. Он работает с такими ассами фэшн-фотографии того времени, как Хорст, Блюменфелд, Роулингс и Битон. Вряд ли можно было удивиться, что эти фотографы без особого энтузиазма встречали предложения молодого ассистента. Трения не могли не возникнуть. Либерман решил этот вопрос просто — он предложил Пенну заняться фотографией самому. Ему была предоставлена студия журнала и ассистент, специально приглашённый для помощи в постижении азов работы со студийной камерой. Октябрьский номер 1943 года выходит уже с изображением Пенна.

В творчестве Ирвина Пенна невероятно интересным представляется практически всё и во все годы, включая и те небольшие публикации, что выходили на страницах Vogue в последние годы. Разбить по частям тут

Существует прелюбопытнейший рисунок Ирвина Пенна — The Author's Tree of Influence. Это символическое дерево, составленное из фамилий творческих людей, оказавших на него существенное влияние. Вот лишь несколько имён, представляющих корневую систему дерева: Матисс, Гойя, Моранди, Брак, Учелло, Малевич, Куросава, Ван Гог, Пикассо, Баланчин, Мунк, Арчимбольдо, Де Кирико. Они через ствол, обозначенный именами Бродовича и Либермана, соединяются с листвой из ведущих фотографов мира: Надар, Кэмерон, Брассай, Лисицкий, Родченко, Картье-Брессон, Мэн Рей и ещё более десятка других, не менее серьёзных имён. Вот и ключ к пониманию творчества Пенна.

Кстати — что касается Джорджио де Кирико. У фотографа есть занимательная история, связанная с этим гениальным пресюрреалистом, оказавшим влияние на таких художников, как Макс Эрнст, Сальвадор Дали, Джорджио Моранди и ряда других.

Пожалуй, что именно с тех римских фотографий и начинаются три десятилетия творческих достижений Пенна как автора удивительных портретов ведущих представителей искусства и литературы: угловатый Марк Шагал (1947); писательница Колетт (1951), к своим восьмидесяти годам впервые представшая не в своём традиционном образе — без скрывающей лоб чёлки. Позже будет Пикасссо в фетровой шляпе, выглядывающий

В

В 1948 году Пенну становится недостаточно вертикальной плоскости фона. Фотограф делает острый угол из двух стен и начинает «загонять» в него композитора Стравинского, художницу О'Киф, балетмейстера Баланчина, того же Трумана Капоте. В

В начале тех же семидесятых, доводя детализацию сюжета малой формы до выразительного минимума, фотограф создает не иначе как произведения искусства из выкуренных сигарет. Они, а также и более поздние, другие натюрморты — эти мистические композиции из сюжетных хитросплетений — требуют особого отношения, как и всё, созданное им. Только на первый взгляд особняком стоящие фотографические откровения Пенна — их следовало бы рассматривать в более широком художественном контексте, отвергающем жанровые деления: начиная от формализованных рисунков разных лет и заканчивая гипнотическими женскими масками, созданными в последние годы, Milk Head with Black Slash или Frozen Head…

К одной из своих книг немногословный фотограф сделал коротенький комментарий, суть которого сводится к тому, что в процессе ознакомления с его работами, читатель найдёт себя путешествующим по разным странам и перемещающимся во времени. Он познакомится с разными культурами. На пути ему повстречаются великолепные мужчины и очаровательные женщины, и что ему доведётся совершать небольшие отклонения от своего маршрута — среди неодушевлённых предметов, кушанья, рисунков, картин, занятных откровений и соблазнов.

Так и есть. Для культурного наследия Ирвин Пенн слишком объёмен в своём желании познать этот мир. Он отвергает какую-либо категоризацию во всём. Он проникает в саму суть вещей каждой из своих фотографий — порой самых неожиданных в своей искренности: как портрет Cuzco Children или цветное изображение простой лампы с металлическим абажуром, купленной им в дешёвом магазине на Третьей Авеню в 1942 году и до последних дней стоявшей у изголовья его кровати.

Дмитрий Киян.