Для чего мы пишем кровью на песке?

Наши письма не нужны природе.

Булат Окуджава

Я начал было сочинять в уме письмо Борисову в том духе, что, мол, под маской художника в стан искусства проникла банда веселых и находчивых хулиганов и даже психологических киллеров, в запачканных краской халатах, что за их кощунственными «художественными жестами», вероятно, скрывается жажда к настоящим преступлениям. И мог много нагородить еще подобных нелепостей, но почему-то вдруг задумался о судьбах художников.

Трагична жизнь художника, особенно бездарного. Принцип искусства жесток: все на продажу. Ничего оставить себе нельзя. А если у тебя и нет ничего? Все равно: назвался груздем — полезай в кузов! Помните несчастного художника, о котором я уже упоминал, расфасовывающего свои последние экскременты по консервным баночкам?

А что ему делать? Как горько, покопавшись у себя внутри, убедиться, что ничего ценного там нет, и что ничего, кроме дерьма производить ты не можешь!

Как важно вовремя нащупать свой талант!! Может, из того художника вышел бы прекрасный аптекарь или рабочий консервного завода и приносил бы он людям пользу... Но его судьба повернула руль круто и повелела ему приносить, сами знаете что.

Печальна участь его, подумайте, что останется от него потомкам?

Поэтому трижды задумайтесь, прежде чем становиться на сомнительный путь творца. Убедитесь, что есть у вас божественный дух, а не просто обычный запах.

На этих словах в мою комнату ворвался смрад от проехавшего мимо дизеля, вывозившего мусор на свалку. Я подошел к окну, чтобы его закрыть, и тут вдруг ударили тарелки и взвыли трубы духового оркестра: из-за угла дома выворачивала похоронная процессия. Я вздрогнул, и мурашки медленно поползли по моей серой от скуки коже. «Смерть! Почему ее так шумно празднуют? — Подумал я. — Почему рождение ребенка не встречают оркестром? Почему только похороны сопровождает народный ажиотаж?

И только тут в мою забитую кошмарами голову пришла простая и очевидная мысль, перевернувшая меня. А ведь намеки были, и какие намеки! Но мне даже фон Триер своей «Меланхолией» охоту к жизни так и не отбил. У меня и своих меланхолий хватает, а все равно живу, как собака, по привычке живу. Но кто-то умный сказал, что с вредными привычками надо бороться.

Предупреждаю, если кто-нибудь напишет, что у меня поехала крыша, буду рад: значит, меня все же поняли. Отныне я перестану рядиться в тогу консерватора и мракобеса, перестану с тоской вспоминать о прошлом, причитать об утраченном гуманизме...

Пора вспомнить о светлом будущем, а будущее у нас — смерть! Отодвигать его глупо, а может быть, и преступно, если думать, хотя бы в масштабах галактики. Надо его приближать всеми доступными средствами.

Проще, конечно, военным: у них хоть оружие есть. Наше оружие: камера и компьютер — естественно, слабосильнее, чем ракеты. Но голь на выдумки хитра, к тому же за нами искусство! Искусство тоже умеет много гитик — для убеждения доверчивых масс.

Итак, к оружию, братья! Мы не будем стрелять, как Брейвик, нас не посадят за решетку, мы, может быть, даже получим премию многострадального Кандинского и благодарности от создателя бомбы Сахарова и от изобретателя взрывчатки Нобеля.

Да, вы, может, еще не поняли, к чему я веду? Я тоже, как видите, долго не понимал, и только сейчас меня осенило: ведь на самом деле мир хочет не жить, а умереть! Последние сто с лишним лет он к этому откровенно стремится. Художники, как и положено, первыми поняли это и начали нас активно готовить к положению во гроб.

Но я же не художник, я этого не понимал и чего-то топырился, однако, интуиция у меня все же была и помню мне давно почему-то хотелось снять такую фотографию, чтобы можно было под ней написать: «Привет с кладбища». Но глупый и трусливый разум мой всегда меня одергивал: не спеши, пусть другие, кто поумнее, напишут.

Теперь-то я понял, что подсознание надо слушать: как говорится, на разум надейся, а сам не плошай. Самоубийц от самоубийства удерживать бесполезно и бессердечно, лежал я как-то, побитый, с одним таким, и он мне много чего о тяге к смерти рассказывал.

Если общество решило погибнуть, долг художника ему в этом помочь. Но так как на свете талантливых художников мало, а задача перед ними стоит грандиозная, то в их ряды добровольно вступила и масса бесталанных, но сознательных борцов с окружающей жизнью и, особенно, с красотой. С красотой они борются из-за глупости Достоевского, как-то брякнувшего, что красота спасет мир. Красота страдает совсем неповинно, но не объяснишь же радикальным художникам, что она ни при чем!

А вот гуманизм для них, действительно — злейший враг. С гуманизмом они правильно борются. Я тоже теперь буду бороться. Я ведь раньше думал, что дегуманизация искусства — это ошибка, а это оказалось научным предвидением!

Как поздно мы понимаем простейшие вещи, а сложных вещей не поймем никогда. Ну, казалось бы, что может быть проще черного квадрата? А я его до сих пор не понимал. Я думал, что он — заплата на настоящем искусстве, а, может быть, даже и мрачная могильная плита на нем. А это — фундамент космодрома, с которого мы стартуем в небытие!

Я думал, что футуристы проектируют будущее, а они готовили нашу смерть.

Я думал, что Маяковский — гений, а у него только одно умное пророчество: история — пастью гроба.

Гений — это Крученых! Своей заумной поэзией он готовил массы к безумию, он бубнил и шаманил, он, как крысолов, повел бы их в топку смерти, но Бог не дал ему сроку, он так и умер Предтечей.

А музыка! Музыка тоже сильно продвинулась, избавившись от содержания, и превратившись в безумный, смертельный, гипнотический ритм.

Отсталые только мы — фотографы, и самый отсталый — я! Я ведь не понимал ни Слюсарева, ни Мухина, хотя наблюдал за ними с недоумением долго. Я чувствовал, что они инопланетяне, но не мог понять, с какой целью их к нам заслали. В тридцать седьмом, может, кто из понимающих и накатал бы на них донос, но в девяносто седьмом дураков уже не было. Вернее, не было старого государства, а старые дураки-то остались, к тому же подросли молодые, ни в чем не уступающие им и даже значительно опережающие их во многом. В общем, прогресс налицо, хотя и дурацкий.

Я видел, как они вместе ходили, как «шерочка с машерочкой», а точнее, как Пат и Паташон. И Слюсарев все время что-то бубнил, а Мухин его внимательно слушал, изогнувшись, как вопросительный телеграфный столб. Если бы я слышал, что они говорят, то думаю, что волос на моей голове осталось бы меньше, чем на головах Слюсарева и Мухина, вместе взятых, хотя и на моей их немного.

А говорили они, как я теперь понимаю, о том, как изгнать непокорные признаки жизни из фотографии, то есть попросту, как ее умертвить. Слюсарев не скрывался и открыто говорил о том, что он из своих фотографий изгоняет «литературу» и с ней вместе всяческую мысль, человека-то из кадра он давно изгнал. Бывало, правда, мелькнет в его снимке чья-нибудь пятка или неизвестная собачья нога и зазевавшийся хвост. Исключение он делал только для своих любимых собачек, но они ведь тоже инопланетянки.

В отличие от Слюсарева, Мухин скрывался, но это понятно: уж очень возвышалась над всеми его инопланетная сияющая голова. Слюсарев снимал безжизненные и потому бессмертные вещи, а Мухин охотился за живыми существами и фотографическим способом их художественно умерщвлял, он точно так же гонялся за прохожими, как Набоков за бабочками, и точно так же безжалостно накалывал их на булавки. Как ему удавалось это, — не знаю, но посмотришь на его карточку, и жить уже, кажется, тебе не хочется, а все желания сняло, как рукой. Я раньше думал, что здесь виновато его бездушие, а оказалось, что оно не виновно, а благодетельно.

Жизнь вообще не загадка, как думают многие, а таинственная ошибка природы.

Гении понимали это раньше других и больше тридцати семи лет не жили из принципиальных соображений. Даже самые тупые из них к этому сроку исчерпывали все жизненные ресурсы и бесплодные попытки оправдать свое существование.

Но так как люди постоянно глупеют, то сейчас они живут дольше, лучше и веселее, они забыли принцип, на котором долгое время держалось все наше государственное могущество: жизнь должна была быть устроена так, чтобы медом ни кому не казалась.

Долг современных художников и современного искусства в целом — напомнить людям об этом печально забытом принципе и устроить переворот в их сознании.

Я сначала думал, что Мухин — робот: для виду, мол, учится у Лапина, почтительно слушает Слюсарева и механически, по программе, вложенной в него, снимает. Но я ошибался, он — Человек!! Узнать бы с какой планеты. Но разве доспросишься! Пытать беднягу на полиграфе бесполезно, он сам — Полиграф Полиграфыч! Сейчас-то я понял, какое хорошее дело они с Сан Санычем совершали, а раньше был дураком.

Ведь, только дурак будет плевать против ветра или спорить с компетентным Борисовым о целях искусства. Нельзя же быть глупее безмозглого флюгера, тем более, когда обозначилась стойкая тенденция, тем более, когда открыт семафор.

Дуть надо в таких случаях впереди паровоза, как голый Архимед и кричать: «Эврика!» Архимед, для тех, кто не знает — это жалкий последователь Кулика.

И теперь, когда цели определены, я вам ставлю единственно правильную задачу: надо стремительно поглупеть, чтобы умирать не было мучительно больно. И стыдно. Причем, поглупеть вместе со всем народом, с которым мы — одна плоть. А уж потом, очертя голову... Главное, чтобы концы в воду. И фотоаппарат, чтоб болтался на шее, как гиря, как добровольный крест, как последний свидетель бездарно потраченной жизни.

Нечего лямку тянуть! Уходя — уходи, но перед этим подумай, все ли ты сделал, чтобы довести людей своими гнусно-искусными фотографиями до такого мерзкого состояния, чтобы все, как один, вместе с тобой добровольно решили не бременить больше землю. Я сам над этим уже мучительно думаю, и дальше тоже буду думать, пока Господь мне попустит.

А я раньше недоумевал: и чего это такое вокруг искусство декадентское? Я ведь раньше думал, и Семин мне все время твердил: «Мы должны творчески выжить!», а оказалось, что мы давно должны были уже вымереть совершенно нетворчески. Вот так, живешь, не знаешь зачем, ищешь какого-то смысла, а, оказывается, живешь ты для смерти.

Мало того, оказывается, что искусство — это смертельно опасный вирус! Дело в том, что люди уже давно решили умереть, но они сами об этом еще не знают: эти знания спрятаны у них глубоко в подсознании. Со стороны-то ясно видно стремление человечества к самоуничтожению, а людям кажется, что они все еще хотят жить. Ни один человек не верит в свою смерть, напротив, он верит, что будет жить вечно. В Бога он может не верить, а в свою вечную жизнь верит и доказательства ему не нужны.

И вот так везде, представляете? Человек думает, что он живет и даже радуется жизни, а на самом деле он уже давно умирает.

Художники это почувствовали первыми и начали трезвонить в своих мрачных полотнах о смерти, а непонятливые зрители и профессиональные критики решили, что это у них мода такая, стиль такой, и назвали это «экспрессионизмом».

Художники завопили, что мир разрушается, как конструкция, построенная из детских кубиков, а самые глупые и хитрые из людей, называющие себя искусствоведами, сказали, что это «кубизм»!

Тогда художники, чтобы привлечь к себе внимание, стали изо всех сил «ваньку валять», под детей неразумных косить, но искусствоведы и для этого нашли умное слово — «дадаизм».

Вот тогда художники окончательно и пошли вразнос: потащили на выставки весь ненужный хлам, объявляя его предметом искусства; стали носиться голыми, испражняясь, кому, где заблагорассудится; стали портить в музеях картины старых мастеров; воровать со стройки железобетонные конструкции и металлолом, создавая из этого металлолома чудовищные композиции; а потом для простоты и экономии стали свозить в галереи современного искусства все, что можно найти на помойках и свалках.

Искусствоведы, наконец, поняли, что у них скоро не хватит ни слов, ни фантазии, чтобы научно называть все грядущие проделки художников, подумали они в последний раз, посоветовались с торгашами и решили, что отныне художники могут делать все, потому что они Творцы, по непредсказуемости и величию равные Богу.

Тут уж художники пустились во все тяжкие: кто-то привозил на выставки гниющие трупы животных; кто-то животных на выставках напоказ художественно и кроваво резал; кто-то из еще неостывших трупов людей сочинял жанровые композиции, заставляя «жмуриков» пить водку, играть в карты и курить сигареты; а кто-то заставлял трупы демонстрировать моды. Слава Богу, что они хоть сами-то трупы несчастных людей на выставки не таскали, ограничиваясь их художественными фотографиями в натуральную величину.

И все это делалось для того, чтобы показать людям присутствие близкой смерти, «заразить» их ею, учитывая ужасную «заразительность» искусства по Льву Толстому, чтобы приучить их к неизбежности собственной кончины.

Цель, конечно, благородная, как я раньше этого не понимал? Подсознательно-то я свою смерть чувствовал, подсознательно это чувствуют все, но только художники могут вывести страх неминуемой смерти из своего подсознания и заразить этим страхом всех! В этом великая миссия современных художников, а я этого наивно не просекал.

Я думал, что «соврикс» — это так себе, это просто люди дурачатся в свое удовольствие, а добрые дяди им за это дурачество платят дурные деньги. А это дело серьезное, смертоносное дело, оказывается! Я теперь этих художников зауважал, ведь они, не щадя живота своего борются за смерть во всем мире!

Ну, насчет мира-то можно быть абсолютно спокойным: мир велик, и мы в нем не одиноки, род уходит, и род приходит, где-то цивилизация загибается, а где-то и нарождается. На художественные задачи это не влияет никак. Художник прислушивается к своему нутру, как шаман, и что в животе у него бурчит, о том он миру и сообщает в художественно закодированных образах. Его дело маленькое: прокукарекал, а там хоть не рассветай!

Дело маленькое, но великие потрясения в умах производит оно. Эйнштейн сказал, что Достоевский дал ему, как ученому больше, чем Гаусс. Но он ничего не сказал про свою скрипочку, а я уверенно говорю, что если бы Альберт не пиликал на скрипочке, то мир бы от него ничего не узнал о теории относительности. В конце концов, конечно, узнал бы он о ней тогда от другого ученого, который играл бы, скажем, на контрабасе, но факт остается фактом: искусство — страшная вещь!

На месте правительств, желающих своим народам ни кому не нужного процветания, я бы художников заботливо держал в сумасшедших домах: пусть обмениваются там своими гибельными идеями; или берег и стерег бы их в колониях, как охраняют особо важных и опасных преступников.

Но правительства всего мира глупы, потому что художники и поэты в него не идут. Единственный, известный мне художник, который туда пошел — это Гитлер. Но он был не очень даровитый художник, а если бы к власти пришел гениальный художник, вроде Дали? Представляете, сколько всего он мог бы наворочать в далеком от сюрреализма мире?!! Я лично не представляю.

Сталин тоже был заурядный поэт, а если бы вместо него генсеком стал Велимир Хлебников, председатель Земшара? Или поэт Крученых? Или художник Малевич? Или хотя бы Татлин? Мир нам, наверное, показался бы с овчинку и чернее самого черного квадрата. Так что художники просто по глупости и недоразумению властей живут пока на свободе.

Правительства, видимо, вообще должны быть предельно глупы, а художники умны и хитры, как змеи, чтобы нашептывать обществу свои идеи о соблазнительной смерти. Я так считаю. И кто придумал песню про то, что помирать нам рановато? По-моему, в самый раз.

***

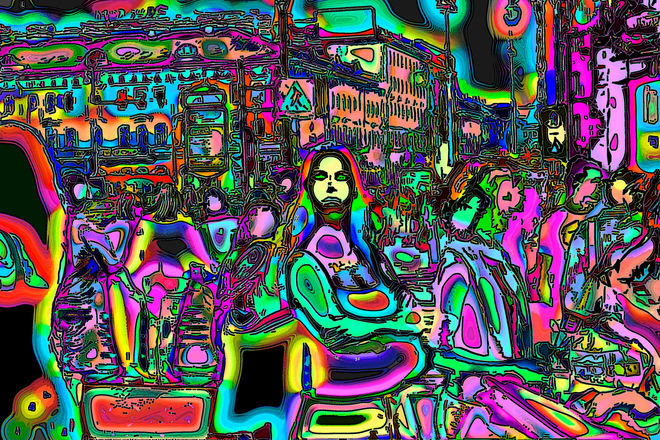

P. S. Для чего я это написал, я не знаю, так же, как и Окуджава. Я даже не знаю, «кто» во мне это все написал. Может, тот же, кто самозабвенно калечит мои фотографии в фотошопе, кто-то, вырывающийся из глубин подсознания и желающий быть понятым? Может, другой.

Но я-то знаю, кем бы он ни был, адекватно понять его невозможно. Можно лишь что-то увидеть, услышать, прочесть... — но не понять, если только ваш мозг не является искусным шифровальщиком, способным разгадать все психологические и художественные коды другого.

Но кто дает себе труд понять другого человека? Человек не всегда интересуется даже собой. К тому же непрошенный юмор, каким-то образом проникающий иногда даже в самый серьезный текст, сильно затрудняет понимание для простодушных читателей. Я его гоню, но он от меня почти не зависит, он живет сам по себе, как гоголевский Нос. Бросить надо писать и заняться чем-то полезным. Но чем?

Прав, конечно, Борисов: ведь о том, что цель оправдывает средства, говорили все мировые прохвосты и честолюбцы, а о том, что современный художник не тварь дрожащая, а право имеет, не знал только Раскольников у Достоевского. Но Родиону простительно: в то время еще не было таких смелых художников, как сейчас. В наше время он не стал бы заниматься отвратительной уголовщиной, а стал бы тоже художником: и делай, что хочешь, и ответственности никакой!

Меня удивляет и удручает, что разумные и образованные «пуськи» не потребовали судить их по тем законам, которые они сами как художники признают над собой. По тем законам их следовало бы наградить, а не то что преследовать.

Жаль девок, чего их в политику понесло? Политику ведь власть ничего не прощает, а художнику можно все. Художником быть неизмеримо выгоднее, хотя и денег не платят.

Вот только утвердить себя художнику сложно. Талант сейчас не имеет значения. Талант, скорее всего, мешает. Картины писать и дурак ныне сможет, про фотографию я уж молчу.

А ты вот побегай голым в ошейнике, поруби иконы в щепки, оскверни кладбище, соверши еще какое-нибудь непотребство, поскандаль, посиди хоть немножечко за решеткой; одним словом, поработай и умственно, и физически, и нравственно, — выломись из обычного ряда — это сложнее, но только так можно стать ныне известным художником.

Что искусство требует жертв, это людям давно известно, но каких оно жертв от художника требует, многие не понимали. Это стало ясно только теперь: современное искусство требует нравственных мук, оно требует разбуженной совести, оно требует преступления и наказания!

Так что, насчет Кулика я беру свои слова обратно: тогда я неверно задачи искусства понимал, а теперь Борисов мне все объяснил. Главное ведь прославиться, а чем, не суть важно.

Но упаси вас Бог с нынешними художественными замашками лезть в политику: политики искусства не понимают и судят всех по тем законам, которые сами придумывают на ходу.

Вот Лимонов — хороший писатель, его хоть и осуждали, но никто не судил, а стал политиком — так его сразу же в тюрьму посадили. И ребята его за чисто художественные жесты тоже из каталажек не вылезают.

Нет, никак у нас постмодернизм в политику не проникнет. Кумовство, коррупция с ней срослись, а искусство туда — ни ногой! Может хоть фигурное катание и художественная гимнастика, каким-то чудом проникшие в Думу, смягчат заскорузлые нравы людей, решающих все за нас.

Художники, как дети против родителей, бунтовали всегда, — и это нормальный путь любого развития. Об этом говорит и знаменитый закон отрицания отрицания. Когда художники-бунтари входили в возраст и силу, они уже не бунтовали, а занимались своим ремеслом (а некоторые даже искусством) и в меру сил пытались сдержать напор молодых бунтарей, своих законных могильщиков.

Но в двадцатом столетии впервые в художественные разборки вмешался крупный капитал, он поддержал «детский» бунт художников-революционеров. Мало того, он этот бунт против искусства узаконил, назвал его самым настоящим искусством и назначил на него заоблачные цены.

Так капитал не только купил бунтарей, но и сделал их бунт своей наступательной идеологией, в числе прочего сломившей и наш загнивающий социализм. Художники-бунтари, боровшиеся с «буржуазным» искусством, продающимся как товар, и стремившиеся создать такие произведения искусства, которые никому в здравом уме купить не придет в голову, на деле оказались падки на деньги и лесть.

Они были куплены с потрохами той же самой буржуазией, которая оказалась гораздо умнее и опытнее «искусственных» бунтарей, которых она уже давно научилась использовать втемную.