Статья опубликована: Вестник Санкт-Петербургского государственного университета. Серия 15, 2012, вып. 4. с. 175-186

В истории ранней фотографии есть эпизоды и события, которые на первый взгляд выглядят нелогично. В течение десятилетий фотография оставалась невостребованным лабораторным полуфабрикатом, а затем стала предметом долгих разбирательств о принадлежности авторских прав. Фотография добивалась контрастности и четкости, но, достигнув цели, теряла к ней всякий интерес, перенося представления о творческом изображении на размытый мягкофокусный кадр. Она обозначала художественные амбиции, рассматривая при этом изображение архитектуры и живописи как утилитарную дисциплину.

В фотографии XIX века тема характера и маски была тесно связана с идеей невидимого. Принимая дух за основу человеческой природы, фотографическое изображение считало характер манифестом истины, неуловимым отражением подлинного смысла. Неосязаемое передавало феномен жизни как таковой. Характер воспринимался как основа идентичности, объединял формы частного и типического. В то же время он сохранял персональные и социальные условности, функционировал как маска, скрывающая истинные проявления человеческой натуры.

Одной из задач ранней фотографии было представление человека. Несмотря на очевидные сложности создания портрета, операторы XIX века последовательно прибегали к изображению человека. Наибольшие затруднения при этом вызывало представление лица: ранний фотографический портрет — это набор приемов, позволяющих избежать вынужденного технического несовершенства, сохранив по возможности четкие осязаемые очертания предметов. Изначально моментальный портрет был невозможен: снимки, сделанные Ньепсом, требовали нескольких часов экспозиции. Дагерр и Тальбо определяли продолжительность выдержки в несколько минут: от пяти до тридцати у Дагерра (в зависимости от характера освещения) [1, p. 5] и около десяти минут у Тальбо (при ярком солнце) [2, p. II].

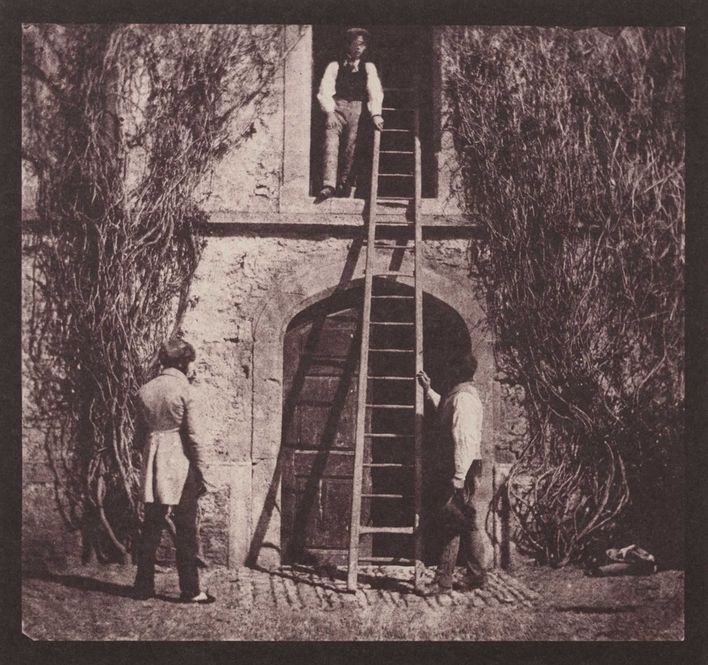

При подобных технических ограничениях изображение человека превращалось в процесс преодоления трудностей, требовало специальных искусственных построений. Это касалось не только разграничения подвижных и статических объектов, в частности архитектуры и тела, когда появление человеческих фигур на городских улицах было возможно только при условии позирования, но и принципов создания фотографического изображения. «Если мы пройдем по городу и попытаемся сфотографировать движущихся людей, мы потерпим неудачу, поскольку за доли секунды они меняют свои позиции настолько, что это разрушает четкость изображения. Но когда группа лиц художественно организована и обучена сохранять абсолютную неподвижность в течение нескольких секунд, легко получить восхитительные фотографии», — таким описанием Тальбо сопровождает фотографию «Лестница» — единственное изображение людей в его «Карандаше природы» [2, p. XIV].

Ранняя фотография исключала физиономические подробности: лица скрывали, дополнительно прорисовывали или искали способ объяснить их неподвижность. Два показательных примера — автопортрет Ипполита Байяра в виде утопленника и надгробные композиции Хилла и Адамсона. Обездвиженность связывала фотографию с темами театра и смерти, делала надгробную эпитафию одной из важных фотографических тем. Техника требовала вынужденных устойчивых жестов, ситуаций, объясняющих замершие движение и мимику, что определяло для фотографии две важнейшие проблемы — взаимодействие живого и мертвого и соотношение достоверного и ложного. Актуализация человеческого лица в фотографии XIX века поднимала вопросы о сущностных началах и о принципах документального.

В 1855 г. на Всемирной выставке в Париже было представлено искусство ретуши. Об этом, в частности, упоминает Сьюзан Зонтаг в книге «О фотографии» [3, p. 66]. Она пишет о том, что один из немецких фотографов продемонстрировал на экспозиции два портрета, один из которых был выправлен на уровне негатива. Для С. Зонтаг проблема появления ретуши была связана с вопросом идеализации изображения, с попытками сделать лицо человека миловидным и привлекательным. Фотография не только выглядела совершенной техникой, превосходящей возможности человеческого глаза, но и казалась способом создания идеальной модели мира. Однако появление отредактированного кадра обозначило понимание того, что фотография может говорить неправду. «Новость, что фотография может соврать, сделала процесс фотографирования еще более популярным», — пишет исследовательница [3, p. 66]. Возникновение ретуши, как и ранние постановки, привело к ревизии статуса фотографии как документального свидетельства. Ретушь не только корректировала внешние очертания, но и выстраивала непроницаемую завесу между видимым и потаенным, истинным и ложным. Отредактированная фотография становилась поддельным свидетельством, представляя не лицо или ситуацию, а идеализированную фикцию. И произошло это в тот момент, когда основные позиции фотографии находились на стадии формирования.

Здесь мы сталкиваемся с определенным противоречием: декларация принципов фотографии не совпадала с изобразительной программой. Этот парадокс хорошо заметен в «Карандаше природы» Тальбо [2], где мы наблюдаем подробные описания документальных возможностей снимков, способных фиксировать большой объем информации за относительно небольшой промежуток времени, энтузиазм по поводу точности и бескомпромиссной наблюдательности фотографии и одновременно оправдание искусственных композиций, идею достоверности разрушающих. Возможность редактирования черт лица казалась важным обстоятельством. Ретушь подразумевала изменение элементов, которые не только демонстрировали внешнюю индивидуальность, но и считались отражением ее сущности. Идея раскрытия характера через мимические формы в XIX столетии была очень популярна. В данном случае уместно вспомнить не только «Человеческую комедию» Бальзака, собравшего панораму человеческих нравов, но и утилитарные физиогномические системы Лафатера, Бертильона, Дюшена де Булоня, Белла и Ламброзо, стремившихся установить непосредственную связь между темпераментом, рефлексами, особенностями психики и чертами лица.

XIX столетие пыталось определить принципы координации характера и мимических форм, связывая таким образом фотографию и физиогномику. Швейцарский пастор Йоган Каспар Лафатер во второй половине XVIII века сформировал последовательную систему корреляции форм лица и типа личности. Его сочинения на тему физиогномики увидели свет в 1775 г. [4] и многократно переиздавались на протяжении всего XIX века. Теория Лафатера разделяла лицо на три сферы: 1) череп и лоб, которые демонстрируют интеллектуальную сферу, 2) лицевые мускулы, щеки и нос — отражение эмоциональной жизни и 3) подбородок, представляющий физиологию и животное начало. С точки зрения Лафатера, взаимосвязанность души и тела, души и лица была подтверждением природной гармонии, свидетельствовала о единстве божественного замысла. В этом смысле работа Лафатера носила скорее теологический, нежели функциональный характер. Тем не менее, его идеи оказались востребованы именно с практической точки зрения.

Следы лафатеровской теории встречаются и в «Человеческой комедии» Бальзака, и в фотографиях Надара [5], искавшего в чертах лица выражение человеческой сущности. В XIX столетии наблюдения Лафатера получили развитие в криминалистике и психиатрии. Бертильон, Ламброзо, а позднее и Дарвин пытались выявить черты, которые позволили бы определить потенциальных преступников и безумцев. Одним из средств заявленного контроля была фотография. Ей как средству достоверной фиксации лица было отведено особое место и в «Преступном человеке» Ламброзо [6], и в «Механизмах человеческого лица» Дюшена де Булоня [7]. Фотография казалась идеальным свидетелем — категоричным, последовательным, бескомпромиссным — и выполняла функции не только документа, но и репрессии. Фотографии политических преступников — живых и расстрелянных — стали одной из форм устрашения в годы Парижской коммуны, а их портреты пополнили каталог Альфонса Бертильона, которого лицо интересовало не столько как инструмент отражения внутренних эмоций, сколько как средство опознания и идентификации. Достоверность стала основой фотографии репрессивной, свидетельством и обвинением. Фотография при этом оформила парадоксальную ситуацию: снимок подтверждал человеческую подлинность, а не наоборот. Человек обладал правом на имя и личность в силу того, что его лицо было в кадре. Свидетельство фотографическое было достовернее свидетельства живого.

Фотографическое изображение человека выполняло две основные задачи: репрессию и торжественную репрезентацию. Об этом пишет, в частности, Алан Секула в работе «Тело и архив», опубликованной в журнале “October” в 1986 г. [8, p. 3–64]. Позаимствовав формы парадного портрета, кабинетные снимки стали способом выражения почтения и уважения. Карточки XIX столетия фактически выполняли задачу рекламного представления личности. Кабинетные снимки нарушали приоритеты доминирующего и периферийного: рядовой обыватель в силу представления персональной значимости на фотографии становился знаменитостью, в то время как звезды уравнивались в правах с рядовыми горожанами. Такая фотография придавала смысл заурядному, возводила его в статус героического. Это одно из тех обстоятельств, которое раздражало Бодлера. В манифесте вторичного он видел проявление дурного вкуса, пустого самодовольства и глупости [9, с. 189]. Обывательская фотография формировала миф о фотогеничности, считая миловидность фотографии обстоятельством более важным, чем ее реальность. Противоречие обывательского портрета сводилось к наивному стремлению выдать приукрашенную форму за документ, совершить незаметный подлог, в то же время построив при помощи фотографии совершенный мир. Социальная маска ранней фотографии представляла недостижимую мечту, создавала утопический абсолют.

Обманчивость правдоподобия и мнимая достоверность стали основными проблемами фотографии XIX века. Для ранней фотографии постановка была залогом художественного опыта — ценностью и благом. Она воспринималась единственно возможной формой существования фотографии, придавая новой технике законченный смысл не только в ее бесконечном соревновании с живописью, но и с точки зрения последовательного изложения идей. Постановка определяла суть высказывания, его интонацию и завершенность. Классический пример — фотографии Роджера Фентона, сделанные в период Крымской войны. Действительность в фотографическом изображении выглядела слишком беспредметной, неопределенной, пустой: палаточные лагеря, безликие бастионы. Искусственные построения позволяли декларировать содержание и цель: раненые солдаты и медсестра, повторяющие иконографию Пьеты, эпические портреты солдат, — становясь одним из немногих способов выражения героики войны. Бартовский тезис узнавания и памяти «Это было» в ранней фотографии вращался вокруг проблемы «Как это было на самом деле». И постановочное изображение оставалось самым убедительным представлением подлинности. Иными словами, маска оказывалась наиболее правдоподобным обозначением ситуации или лица, транслировала обстоятельства точнее, нежели достоверная форма.

Фотография, которую персонаж и фотограф обозначали манифестом правды, с самого начала была набором идиллических устремлений, способом создания личной мифологии, социальных стереотипов и форм характера. Фотографический портрет, наивно представляемый аналогом изобразительного зеркала, был сложной комбинацией смысловых абстракций: костюм, метки социальной идентификации, маркеры общественного положения, эмоциональный шаблон, нормы этикета, отрепетированная поза, постановка действия, скорректированные черты лица. Идея маски распространялась на все компоненты фотографического изображения. Снимок, оптимистически задуманный буквальным отражением, становился абсолютной условностью, заменителем, вымышленным персонажем.

Маска была основой образа и объектом съемки. Барт описывает феномен маски как попытку сопротивления очевидному. «…Маска — трудная область фотографии. Создается впечатление, что общество с недоверием относится к чистому смыслу: оно хочет смысла, но хочет и того, чтобы он был… окружен помехами, делающими его менее отчетливым. Поэтому фото, чей смысл слишком выразителен, быстро подвергаются искажению», — пишет он [10, c. 57]. Для ранней фотографии это утверждение справедливо лишь отчасти. Барт воспринимает маску как средство борьбы с очевидностью, как искаженный смысл. В фотографии XIX столетия складывается скорее обратная ситуация. Царством примитивного смысла была маска, а не условная и многослойная действительность. Физическое представление маски как предмета на снимках XIX века всегда карикатурно. Как правило, оно сводится к одной герметичной идее: шутке, пастишу, наивной иронии и кокетству. Таковы, например, фотоколлажи Мажана и Дюбуа (хранящиеся в Национальной библиотеки Франции), на которых женские черты спрятаны за мужским изображением, или бесчисленные порнографические открытки XIX века с лицами, скрытыми черным шелком. В портретах XIX века тема маски конечна в своей однозначности: это фальшивка, образ, принадлежащий другому телу, гротеск.

В ранней фотографии функцию маски выполняло лицо. Оно условно, его гримируют, оно до неузнаваемости искажено гримасами и выполняет те же замещающие функции, которые мог бы взять на себя картонный двойник. В качестве примера можно привести портреты комедианта Карла Мишеля, сделанные Николя Тонгером в 1886 г. Они изображают части лица, конфигурация которых меняется в зависимости от состояния мышц. Большая часть снимка при этом скрыта непроницаемой пластиной:имы видим или часть искаженного лица, или пустоту. Мимические формы близки идееифальшивого: искаженное лицо выглядит ненастоящим, ложным, обманчивым. Оно противоречит представлениям и о действительности, и о норме. Искаженное лицо нарушает привычное течение жизни и разрушает идеалистическую абстракцию фотографии, воспринимается как аномалия, становясь достоянием театральной условности или безумия. Оно, как и маска, представляет опасность, скрывая истинный смысл, смешивая границы между смешным и страшным.

Традиционные представления о мимике связывают ее с прямым отражением человеческих эмоций. «…Выражение лица, являющееся знаками душевных движений, связано с теми чувствами, которое оно обозначает…», — пишет Антуан Арно в «Логике Пор-Рояля» в 1662 г. [1, с. 47]. В фотографии, как и в театре, мимика не является непосредственным отражением чувств. Она искусственна, надумана и притворна. Возникает прямое противоречие между выражением лица, ожиданиями, которые за этим стоят, и действительным эмоциональным состоянием. Соответствие лица и эмоций связано с представлениями о норме и отклонениями от нее. Аффективное выражение несуществующих состояний — странное проявление человеческой натуры. Оно возможно или во время театрального действа, или в момент безумия. Парадокс связывал фотографическое измышление театра с обстоятельствами клинического сумасшествия. Характерная демонстрации этой ситуации — серия портретов «Экспрессии Пьеро», изображающая Шарля Дебюро — сына великого актера первой половины XIX века. Она представляет собой цикл мимических портретов, где от кадра к кадру, как в пантомиме, герой радикально меняет состояние лица, выражает гротескные эмоции. Эта группа фотографий была сделана Надаром в 1854 г., а в 1855 г. получила золотую медаль на Всемирной выставке в Париже. Через несколько лет после появления «Экспрессий Пьеро» Дюшен де Булонь издает «Механизмы человеческого лица», где фотографии построены по тому же принципу: серийные изображения лиц, искаженных гримасами. Дюшена де Булоня мимика интересовала как рефлекс, существующий между нормой и сумасшествием. Шарль Дебюро представлял мрачный театральный миф, связавший персонажа театральной комедии дель арте и его отца, Жана-Батиста Дебюро.

Дебюро-старший был хорошо известен как актер бульварного парижского театра. Его слава (а к числу его поклонников относились Теофиль Готье, Шарль Бодлер и Жорж Санд) была связана с преобразованием искусства немой комедии и появлением Пьеро как трагического, а не комического персонажа. Дебюро сделал характер своего героя отрывистым, пунктирным, несколько агрессивным и обреченным. Герой Жана-Батиста Дебюро стал основой романтической и символистской традиции представления Пьеро как персонажа сумеречного и траурного. Он был одним из прототипов сборника стихотворений «Лунный Пьеро» Альбера Жиро, положенного на музыку Арнольдом Шенбергом в 1912 г. Миф Дебюро связан с экзистенциальным магнетизмом его персонажа, с растворением грани между игрой, фантазией и жизнью. Трагическая развязка наступила, когда Дебюро насмерть забил тростью уличного мальчишку, который дразнил его во время воскресной прогулки. Помешательство Дебюро связывают с тотальностью сценического начала, с представлениями о характере персонажа как неотъемлемой части подлинного «Я»: маска, ставшая частью личности и обернувшаяся наваждением, аномалия подлинного как свидетельство сумасшествия.

Психиатрическая патология рассматривала аффективную мимику как выражение безумия. В «Механизмах человеческого лица» Дюшена де Булоня [7] основное внимание уделено выражению лица, его очевидному представлению и скрытым смыслам. На фоне психиатрических аффектов Дюшена де Булоня «Экспрессии Пьеро» — безумие мнимое. Фотографии Надара изображают ложные эмоции, а не отклонения от них, они о театре, а не о сумасшествии. Портреты Дебюро раскрывают возможности человеческой мимики, что сближает серию Пьеро (как и пантомиму) с областью физиогномики. Надар определяет эмоцию автономным объектом, обозначает ее как идею. Аффективность важна для него скорее как атрибут, знак. Сходное понимание мимического мы находим у Жака Деррида. Рассуждая о «Мимике» Малларме, в работе «Двойной сеанс» он называет пантомиму «знаком без референта», действием, которое не имеет ни внешнего адресата, ни внутреннего [12, с. 269]. Грим и белый костюм Пьеро — это воплощение чистой страницы, территория полисемии, связанные у Деррида с понятием рассеивания, деконструкцией и умножением смысла. Мим «не сверяется ни с каким действием и не стремится ни к какому правдоподобию» [12, с. 272], его визуализированное представление — это внутренний разговор с самим собой. Фотография Надара в этом контексте — декларация отсутствующего смысла, объявление внутреннего пробела. Оторванная от достоверных переживаний, она становится маской Ничто, представляет мимику патологией бытия и сущности.

Близость фотографии идее театра хорошо известна как элемент бартовской концепции: «…фотография соприкасается с искусством не посредством Живописи, а посредством Театра» [10, с. 51]. Театр — замысел фотографии, основа ее природы, где человек появляется в качестве актера вне зависимости от того, какими обстоятельствами определено его присутствие. В конструкции Барта маска соотнесена с понятиями тотема и смерти. Фотография и театр связаны с повествованием о живом и исчезнувшем, с представлением первобытного ритуала и «неподвижного загримированного лица, за которым угадывается мертвец» [10, с. 52]. Фотография, театр, безумие, мимика и смерть — территория потустороннего, пространство действия автономных правил и нормативов, которое отражает формы реального мира и ставит под сомнение его объективность.

С точки зрения классического портретного изображения мимика была нарушением заданного порядка вещей. Парадный портрет, на который ориентировалась фотография, избегал эмоциональных крайностей, был сосредоточен на точной передаче формы, а не переживаний. Ориентированный на торжественное и величественное, живописный портрет избегал мимики, которая обращалась к ситуативному, комическому и жалкому. С точки зрения живописи мимика была падением жанра. Не только гримаса, но и предельное отражение эмоций казались способом разрушения изобразительного напряжения. Об этом, в частности, пишет Лессинг в своих рассуждениях о моменте «зарождения жизни» [13]. Он отмечает, что в литературе развитие сюжета происходит постепенно, последовательно. Текст обладает способностью передавать эмоцию от момента ее формирования до высшей стадии. Благодаря этому повествование может представить не только обстоятельства зарождения переживаний, но и крайние чувственные ситуации, доведя их развитие до абсолюта. Изображение не обладает возможностью последовательного отображения ситуации. Восприятие живописного произведения одномоментно, поэтому эмоция должна быть представлена в своем законченном смысле. Здесь мы сталкиваемся с парадоксом, когда предельное переживание не раскрывает ситуацию, а нарушает ее, делает поверхностной и легковесной. По мнению Лессинга, аффективная эмоция в живописи недостойна, она противоречит условиям трагического. Смысл ситуации в картине связан с зарождением переживаний, их вектором, а не крайним выражением. Страдание в его абсолютных эмоциональных точках истребляет героическое начало, становится проявлением малодушия.

Предельная мимика являлась скорее выражением иронии. Сфера, в которой мимическая крайность становилась основой жанра, — это карикатура, получившая особое развитие в XVIII–XIX веках. Заметим, что между фотографией и карикатурой складывались специфические отношения. Как карикатуристы начинали два самых известных мастера фотографического портрета — Надар и Карж. В «Карандаше природы» Тальбо выбирает карикатуру как один из объектов своих фотографий, помещая на страницах книги копию одной из парижских литографий [2, p. XI]. Примечательно, что она представляет собой изображение искаженных гримасами лиц. Карикатура ситуативна, привязана к обстоятельствам, превращает человеческое существование в анекдот. Мимика карикатуры дает представление о комизме ситуации и демонстрирует переживание в его высшем напряжении, тем самым делая его абсурдным. Ирония карикатуры, ее эмоциональный гротеск — средство обозначения человеческой приземленности, форма принадлежности низовому искусству.

Главная идея карикатурной мимики — моментальность. Это способ ухватить действие, заменить всеобъемлющее и вечное ситуативным и повседневным. Для карикатуры моментальность была не только жанровой основой, но и показателем качества рисунка. В фотографии же быстрота и одномоментность не являлись критериями мастерства. Обладая возможностью практически мгновенной съемки (эта проблема была решена в течение первых десяти лет фотографии), фотография рассматривала ее как утилитарный прием. Напротив, в стремлении портретной фотографии к статичности легко увидеть наивные художественные претензии: она старалась быть серьезной и торжественной, а не смешной. В традиционном фотографическом портрете изображение человека не привязано к событию, что делает предельные эмоциональные состояния необоснованными. Гримасы, аффективная мимика были пугающим исключением, аномалией, безжалостным наблюдением, жестокой шуткой. Для фотографии отклонение от нормы, поиск смысла в периферийном и странном являются частью содержания. Как и карикатура, фотография была сосредоточена на второстепенном, периферийном, бытовом. Но там, где карикатура пыталась выглядеть ироничной и смешной, фотография стремилась остаться строгой. Мнение обывателя совпадало с наблюдением Лессинга: эмоциональная крайность разрушает представления о возвышенном. Фотографический портрет стал массовой формой серьезного отношения к себе.

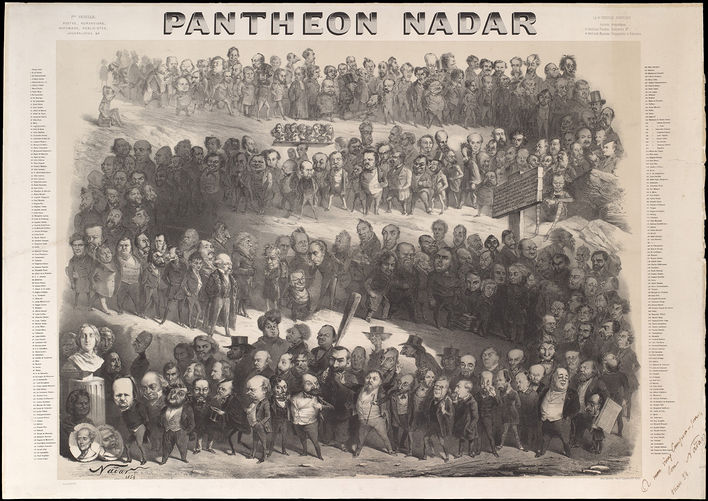

Развитие фотографии фактически уничтожает карикатуру. Один из показательных примеров — «Пантеон Надара» — собрание графических пародий, которые Гаспар Феликс Турнашон выполнял для «Le Journal pour rire» в 1853 г. и которые оформил в качестве автономного литографического листа в 1854 г., т. е. в самом начале своей фотографической карьеры. Идея «Пантеона» заключалась в том, чтобы собрать ироничные портреты знаменитых современников и объединить их в многофигурном изображении. В 1854 г. проект включал 249 изображений, в 1858 г. число персонажей выросло до 270. Но чем больше Надар занимался фотографией, тем больше он отдалялся от карикатуры. Издание «Пантеона» 1858 г. стало одним из последних, несмотря на то, что автор его долго воспринимал фотографию как периферийное занятие, считая себя в первую очередь профессиональным журнальным графиком. Фотография, ставшая для Надара способом исследования человеческого характера, сделала карикатуру неуместной. Фотография была слишком достоверной, наблюдательной и, в силу этого, интимной, для того чтобы ее герои могли стать объектом пародий.

Добившись за первые пятнадцать лет своего существования возможности делать отчетливые буквальные изображения, фотография быстро утратила к ним интерес.

В 1851 г. Фредерик Скотт Арчер опубликовал доклад об изобретении коллоидного процесса, который предполагал использование стеклянного негатива. В качестве светочувствительной эмульсии Арчер использовал раствор йодистого калия в коллодии, что дало возможность заметно сократить время экспозиции. Кроме того, он выбрал в качестве материала для негатива стеклянную пластину, которая позволяла делать отпечатки отчетливее, нежели с вощеной бумаги. Тем не менее, передача осязаемых форм была лишь одной из проблем фотографии, в том числе ранней. Фотография была способом изображения не только физических очертаний предметов, но и невидимого.

Этот парадокс отмечает Розалинда Краусс в работе «По следам Надара» [5]. Краусс рассказывает о фотографической мистике, об отношении Надара к ней и о том, что одним из преимуществ фотографии считалась возможность фиксировать недоступное человеческому глазу. Химические реактивы позволяют улавливать невидимое излучение. Об этом, например, говорит Тальбо в «Карандаше природы» [2]. Он пишет о существовании загадочных лучей, которые позволяют фотографировать в темноте.

Восьмой рисунок своей книги — «Сцену в библиотеке», где изображена полка с книгами, — Тальбо сопровождает следующим комментарием: «Когда луч солнечного света преломляется в призме и попадает на экран, он образует красивую цветную полосу, известную под названием ультрафиолетового спектра. Эксперименты показали, что если спектр падает на лист светочувствительной бумаги, основное действие производит его ультрафиолетовый край; и, что действительно примечательно, схожий эффект производят невидимые лучи, которые находятся за пределами фиолетового и за границей спектра и чье существование может быть обнаружено только благодаря действию, которое они производят. Теперь я бы предложил отделить эти невидимые лучи от остальных, позволив им проникать в смежное пространство сквозь отверстие в стене или перегородке. Это помещение, таким образом, наполнено (мы не можем сказать освещено) невидимыми лучами, которые могут быть распределены по всем направлениям выпуклой линзой, которая помещена позади диафрагмы. Если бы в комнате находилось несколько людей, ни один из них не смог бы увидеть другого; тем не менее, если бы камера была обращена в том направлении, где находится некто, она сняла бы его портрет и обнаружила бы его действия» [2, p.VIII].

Тальбо пишет о физических процессах, рассказывает о фотографии как объекте научного исследования, говорит о ее технических возможностях. «Нет никаких причин, по которым заявление Фокса Тальбо о свете следует рассматривать чем-то большим, нежели комментарием джентльмена-ученого», — отмечает Розалинда Краусс [5, p. 39]. Тем не менее способность камеры делать изображение за пределами солнечного спектра дала повод считать природу фотографии иррациональной. Для самого Тальбо грань между научным и таинственным размыта: его рассуждения иллюстрируют мрачный кадр, библиотечную полку, вместилище потаенного и сокровенного. Обывательский взгляд на фотографию занимал промежуточное положение между наукой и мистикой, смешивая представления о мире духов с физической достоверностью невидимого диапазона ультрафиолетовых лучей. Фотография была частью спиритических сеансов, Оноре де Бальзак верил в существование ментальных слоев, которые окружают человека и которые умирают с каждым фотографическим снимком, с большим подозрением к фотографическим процессам относилась церковь, а рационалистическое объяснение фотографии встречало серьезное сопротивление.

В мемуарах Надар рассказывает об одном эпизоде, известном как «Месть Газебона»: о человеке, который просил знаменитого мастера, находясь в провинциальном Пау, прислать свой портрет по почте [14, p. 11–22]. На протяжении второй половины XIX столетия вышла целая библиотека книг, посвященных фотографиям духов. Самые известные из них — «Персональный опыт фотографии духов» Уильяма Мамлера [15] и «Хроники фотографии духовных существ и явлений невидимых материальному глазу» Джорджины Хоутон [16]. Одним из убежденных сторонников идеи фотографирования призраков был Артур Конан-Дойль, который в 1922 г. опубликовал работу «Опыт фотографии духов» [17]. Настойчивые попытки XIX века запечатлеть призраков были связаны не только с наивным спиритуализмом, но и с верой в способность фотографии обнаруживать незримое — это касалось как возможностей химии, физики и оптики, так и скрытых основ человеческой натуры — души и характера. На рубеже XIX и XX веков были сделаны открытия Вильяма Конрада Рентгена и Марии Кюри-Склодовской. В обоих исследованиях речь шла об излучении, невидимом глазу, но оставляющем знаки своего воздействия на светочувствительной пластине. Фотография, которая воспринималась как форма научного свидетельства, казалась способом обнаруживать не только невидимые лучи, но и таинственные нематериальные субстанции. Кроме того, фотографический спиритуализм отражал представления о душе как о световой форме, связывая фотографию с обширной религиозной традицией света. Стирая грань между сиянием и озарением, фотография, подобно средневековой мистике, пыталась определить природу человеческого духа.

Декларация невидимого стала одной из функций ранней фотографии. Операторы не видели разницы между принципом излучения и любым другим проявлением невидимого, полагая, что если фотография фиксирует незримое свечение, значит, ей подвластно неосязаемое в целом. Исповедуя представления о теле как о вместилище души, они стремилась запечатлеть человеческий дух. «Все чудеса [фотографии] меркнут по сравнению с самым удивительным и тревожным из них, которое, наконец, наделяет человека божественной силой творения: право давать физическую форму иллюзорным образом, исчезающим так же быстро, как возникающим, не оставляя отражения в зеркале или кругов на поверхности воды», — пишет в своих воспоминаниях Надар [14, p. 8]. Надар не был мистиком от фотографии: его отношение к иррациональному иронично и снисходительно. Но представление о кадре как способе передачи скрытых элементов и тайных смыслов позволило воспринимать внешние формы как повод увидеть суть вещей. Надар полагал, что фотография давала человеку могущество божественного созидания и в то же время становилась средством обнаружить божественное за очертаниями плоти. Один из мифов фотографии XIX столетия — это возможность вторжения в сферу духа. Дискуссия о фотографии была не только рассуждением о видимом и невидимом свете, но и разговором о душе.

Фотография воспринималась как техника, позволявшая определить разницу между живым и мертвым, в частности в рамках индустрии посмертной фотографии. Памятные изображения мертвых стали распространенной практикой: их выполняли практически все частные ателье. Фотографии умерших мы встречаем и у Надара, который не занимался посмертными снимками, но делал исключения для своих бывших моделей. Например, Надару принадлежит посмертный портрет Виктора Гюго. Мертвых в традиции посмертной фотографии часто изображали как живых: сидящими или стоящими, в окружении родственников или уснувшими. Основной функцией посмертной фотографии была память — последняя возможность сохранить на бумаге достоверные физические черты. Она казалась способом преодоления смерти: умершим придавали по возможности естественные позы и тонировали лицо. В силу буквальной техники снимки обеспечивали иллюзию продленного существования, выглядели ускользающей формой бытия после смерти. Фотография становилась идеальным, лучшим миром, параллельным сценарием. На посмертных фотографиях персонажи крайне редко демонстрируют выражение скорби и страдания, общаясь с мертвыми, как с живыми.

Примечательна и противоположная традиция — изображение живых как мертвых. Назовем, например, знаменитый автопортрет Ипполита Байярда и надгробные элегии Хилла и Адамсона. Одно из функциональных объяснений этого приема — необходимость обездвижить лицо и тело в условиях продолжительной экспозиции. Важно, что при относительном многообразии возможных сюжетов центральной темой ранних композиций была именно смерть. Преодолевая физическое исчезновение, фотография одновременно погружалась в сферу потустороннего, становилась явлением, которое связывало жизнь и смерть. В контексте представлений о видимом и невидимом тело вызывало любопытство как вместилище духа. Если душа неразрывно связана с телом, то, возможно, фотография умершей плоти позволит обнаружить ее присутствие. Существование посмертной фотографии было связано не только с памятью и скорбью, но и с намерением разгадать тайну бытия.

Посмертная и элегическая фотография поднимала специфическую проблему — различие в кадре между умершим и живым. В чем разница между живым и неживым? Может ли фотография уловить разницу между живым и мертвым телом? Каким образом мы отличаем живое и мертвое на фотографии, если и то, и другое неподвижно? И если фотография способна передать иллюзию живого, то в чем разница между жизнью и смертью? Барт считал особенностью фотографии ее способность превращать тело в вещь, уравнивать его в правах с мертвым организмом [10]. Бодрияйр видел специфику фотографии в остановке движения, полагая, что статичность стирает разницу между живым и мертвым объектами [18, p. 177]. Фотография приходила к парадоксальному наблюдению: мертвое и живое в статичном кадре выглядят одинаково. Снимок не может выразить жизнь в понятиях динамики и статики: фотография находила феномен жизни в достоверности, а парадокс живого и мертвого ставил под сомнение объективность как фотографии, так и окружающего мира.

Одним из немногих способов провести грань между мертвым и живым было представление характера. Пытаясь обнаружить невидимое, фотография смешивала понимание характера и представление о душе: изображение характера казалось одним из способов представления незримого. В XIX столетии характер являл собой двусмысленный феномен. С одной стороны, он был предметом шарлатанских спекуляций, с другой — предметом клинических исследований. Но и в том, и в другом случае обнаруживался очевидный парадокс: характер рассматривался как совокупность свойств личности, накладывающая печать на ее действия, как начало, проявляющее себя вовне. В то же время характер был явлением скрытым, неосознанным и бесконтрольным. Его необходимо было раскрывать, обнаруживать, определять по случайным или систематическим проявлениям или разгадывать в чертах лица. Фрейд рассуждал о характере в понятиях сновидения и бессознательного [19, 20], считая характер скрытым призраком человеческой натуры. Характер воспринимался как зримое проявление человека, которое обнаруживает себя в побуждениях и действиях, и в то же время оставался неразгаданной тайной, скрытой от посторонних глаз.

В силу специфики психиатрических практик характер был, прежде всего, объектом клинических исследований, рассматривался в контексте патологий и отклонений — отклонений, которые давали о себе знать через внешние признаки. В этом представления о характере были сходны с представлениями о болезни. Человеческая природа проявляла себя как набор симптомов. Вне зависимости от стремления к индивидуальному или типическому, обращение к характеру подразумевало чтение знаков. В сходных терминах Мишель Фуко рассматривает метод клиники, когда «плотность видимого не скрывает ничего, кроме настоятельной и лаконичной истины… речь идет не об обследовании, а о расшифровке» [21, с. 83]. Отображение характера было чтением тайных символов, которые обнаруживали себя как требующий дешифровки текст с тем, чтобы «патологические проявления заговорили бы языком ясным и упорядоченным» [20, с. 120]. В этом смысле внешние проявления характера, как и симптомы болезни, обнаруживали себя как совершенный язык.

Физиогномических подробностей недостаточно: они дают общее ощущение видимого, могут восприниматься как отражение эмоционального склада, но человеческая натура нематериальна. Пафос психологического портрета подразумевал передачу неосязаемых персональных черт, духа, который формирует личную индивидуальность. Он стремился обнаружить категории начала, ускользающие при физиогномических классификациях. Такую цель ставили перед собой практически все портретисты XIX века: от Надара и Каржа до Джулии Маргарет Камерон. Но автоматически это подразумевало, что человеческой маской является не лицо, а характер. Стремление обрести достоверное в невидимом приводило к обратному результату: истинные начала оборачивались фикцией, обманом, демонстрацией выдуманного двойника. Пытаясь определить суть человеческого, фотография создавала его эмоциональный двойник, стирая разницу между личностью и образом. Формирование психологической маски стало одной из главных фотографических стратегий XIX века.

Мертвое тело в этом смысле было плотью без характера, чертами лица без внутреннего референта. В силу внутренней пустоты лицо умершего сложно представить маской: оно ничего не скрывает. Кадры расстрелянных парижских коммунаров или посмертный портрет Виктора Гюго не были декларацией мнимого. Снятые для устрашения или как напоминание о смерти они представляли событие в его конечной стадии. Смерть придавала лицам странный эффект правдоподобия: отсутствие мимики разрушало представления о фальшивом и настоящем. Если лицо ничего не выражает, возможно, его единственный смысл — в нем самом. Осязаемые очертания плоти становились манифестом подлинного смысла, свидетельством безысходности — точкой, где маска и прототип не имеют значения. Мертвое лицо и тело декларировали содержательный, а не визуальный смысл. Причину неподвижности нельзя распознать: о ней можно только знать. Фотография делала страшным не само зрелище, а его значение, не саму картинку, а внешнее осознание ее смысла. Складываясь за пределами изображения, понимание трагического обращалось к внефотографическому императиву. Сьюзан Зонтаг считала изображение мертвого тела спекуляцией, нарушением этической нормы [22]. «Фотографии помогают создать и пересмотреть наше чувство удаленного прошлого, формируют посмертный шоковый эффект, который поддерживается обращением неизвестных до сих пор фотографий. Хорошо узнаваемые изображения демонстрируют, о чем думает общество, или декларируют, о чем следует думать. Социум называет эту идею памятью, которая в конечном итоге оказывается фикцией», — замечает она [22, р. 67]. Для фотографии XIX века исчезновение характеров и масок стало выражением эмоциональной травмы, что подразумевало обретение подлинного.

Литература

- Daguerre L. J. M. Historique et description des procedes du Daguerreotype et du Diorama. Paris: Susse freres Editeurs, 1839. 76 p.

- Talbot W. H. F. The Pencil of Nature: in 6 parts. London: Longman, Brown, Green and Longmans, 1844–1846. Parts 1–6. XXIV p.

- Sontag S. On Photography. New York: Farrar, Straus and Giroux, 1973. 183 p.

- Lavater J. C. Physiognomischen Fragmente zur Beforderung der Menschenkenntnis und Menschenliebe: In 4 Bande. Leipzig: Winterthur, 1775–1778.

- Krauss R. Tracing Nadar // October. 1978. Vol. 5. P. 29–47.

- Lambroso C. L’Uomo Delinguente. Torino: Fratelli Bocca, 1876. 746 p.

- Duchenne G. B. de. Mecanisme de la physionomie humaine. Paris: Jules Renouard, 1862. 99p.

- Sekula A. The Body and the Archive // October. 1986. Vol. 39, Winter. P. 3–64.

- Бодлер Ш. Салон 1859 года // Бодлер Ш. Об искусстве. М.: Искусство, 1986. С. 181–242.

- Барт Р. Camera lucida (1980). М.: Ad Marginem, 1997. 223 c.

- Арно А., Николь П. Логика, или Искусство мыслить (1662). М.: Наука, 1991. 415 с.

- Деррида Ж. Диссеминация (1972). Екатеринбург: У-Фактория, 2007. 608 с.

- Лессинг Г. Э. Лаокоон, или О границах живописи и поэзии (1766). М.: Художественная литература, 1953. 132 с.

- Nadar F. My Life as a Photographer (1900) // October. 1978. Vol. 5. P. 6–28.

- Mumler W. The Personal Experiences in Spirit-photography. Boston: Colby and Rich, 1875.

- 68 p.

- Houghton G. Chronicles of Photographs of Spiritual Beings and Phenomena Invisible to the

- Material Eye. London: E. W. Allen, 1882. 296 p.

- Conan Doyle A. The Case for Spirit Photography. New York: George H. Doran Company, 1922. 120 p.

- Baudrillard J. La Photographie ou l’Ecriture de la Lumiere: Litteralite de l’Image // Baudrillard J. L’Echange Impossible. Paris: Galilee, 1999. P. 175–184.

- Фрейд З. Некоторые замечания относительно психологии бессознательного в психоанализе (1912) // Психотерапия. 1913. № 5. С. 313–320.

- Фрейд З. Толкование сновидений (1900). Обнинск: Титул, 1992. 448 с.

- Фуко М. Рождение клиники (1963). М.: Академический проект, 2010. 252 с.

- Sontag S. Regarding the pain of others. New York: Farrar, Straus and Giroux, 2003. 103 p.