Ласло Мохой-Надь (Laszlo Moholy-Nagy)

Two Nudes - positive, 1925

gelatin silver print, 27.2 x 36.8 cm.

Происхождение фотохудожника

Понятно, что вместе с возникновением во второй половине

19-го века

арт-фотографии вырисовывается и фигура фотохудожника. Иначе говоря, такого фотографа, который занимается своей практикой, ориентируясь на конвенции изобразительного искусства. Он не просто стремится участвовать в выставках искусства, но и стилизует собственную фото-продукцию под мануграфическую. Стилизация, конечно же, затрагивает и процесс съемки, когда инсценируется сама натура. Но это только инкубационный период, на котором хотя и происходит переориентация практики, но еще сохраняются природно-оптические ценности изображения. Радикальная трансформация происходит тогда, когда акцент переносится со съемки на процесс печати. Именно на этой стадии фотография вплотную (как в пикториализме) приближается к мануграфии, а «эффект реальности» сменяется художественными «спец-эфектами», достигаемыми ручной обработкой с применением монтажа и различных техник «благородной печати». Из фотографии получается графика, а

со-участие субъекта в природном фото-процессе превращается в полновесно-авторское участие, художественную работу, заставляющую вообще забыть о каком-либо воображении

природы. Впрочем, последнее сказано не слишком точно: фотография не просто приносится в жертву искусству. Происходит нечто более двусмысленное: фотоизображение на самом деле сохраняется, так сказать, в виде мумии, погребенной под слоями рукотворного «макияжа». Эта фотографика похожа на настоящую графику примерно так же, как искусно загримированный труп на живого человека, а процесс ее создания (чисто технологически, эстетически, что называется, есть варианты) имеет не больше сходства с художественной работой, чем ремесленная портретная живопись по фотографической основе с письмом вдохновенного артиста.

Но все вышесказанное — лишь полдела. Другая половина состоит в том, что именно через игру в искусство фотография противоречивым образом обретает опыт, осваивает различные способы выразительности и продвигается к обретению аутентичности. Именно в этот, возможно самый кризисный момент ее истории, возникает первое международной движение творческой фотографии (каким стал вышеупомянутый пикториализм), испытываются полноценные формы выставочной и полиграфической репрезентации фотографических изображений. Не будь пикториализма, не было бы Фото-Сецессиона и Альфреда Стиглица, а соответственно не было бы и американской модернистской фотографии, главные представители которой начинали с пикториализма. Возможно, не было даже и также французской фототрадиции, давшей миру Кертеша или Брассая. Много чего не было бы из самого лучшего в эволюции медиума, или сама эта эволюция имела совсем другой вид, о чем судить, впрочем, предоставим любителям альтернативной истории…

В реальной же истории все решительно меняется в 1920-е годы. Не только в фотографии, вообще в визуальных практиках. Не мгновенно конечно, и не исключительно по принципу зеркальной симметрии. Радикальное расширение горизонта медиума происходит не идущими изнутри фотографического сообщества усилиями, а извне, из сферы искусства. Все переворачивается с ног на голову: не фотографы становятся художниками, наоборот: художники — фотографами. При том, что сегодня фотохудожниками именуются и первые, и последние.

Не претендуя на всемирный масштаб, коснемся сюжета фотографии европейского авангарда. Советские производственники и художники Баухауза тогда отказываются воспроизводить видимую реальность, переходя к ее конструированию (о таком конструировании в его советском изводе есть, кстати, на редкость хорошая книжка Андрея Фоменко «Монтаж, фактография, эпос», вышедшая в Петербурге в 2007 году). Помимо прочего, это означает перенос акцента с настоящего времени на будущее, переход от любых форм реализма к художественному проекту. Парадоксальным образом в этот процесс вовлекается фотография, несмотря на то, что по своей природе она привязана к визуальности текущего момента. Чисто идеологически такое вовлечение совершенно понятно: место «реакционного» ремесленно-кустарного, ручного производства искусства у «будетлян» были обязаны занять «прогрессивные» механические технологии. Собственно, и само понятие искусства тогда приобретает негативный смысл, отчего фотография воспринимается как «хороший» медиум. Но вот беда: она опять же не считается искусством, теперь уже не потому что хуже, а потому, что «лучше» этого последнего. Художники-новаторы пользуются фотографическим медиумом, чтобы избавиться от искусства и экспроприировать его территорию. Впрочем, длится этот фотографический триумф не слишком долго, и в 30-х искусство берет реванш, оттесняя фотографию в область пресс-индустрии (о чем ниже) и коммерции.

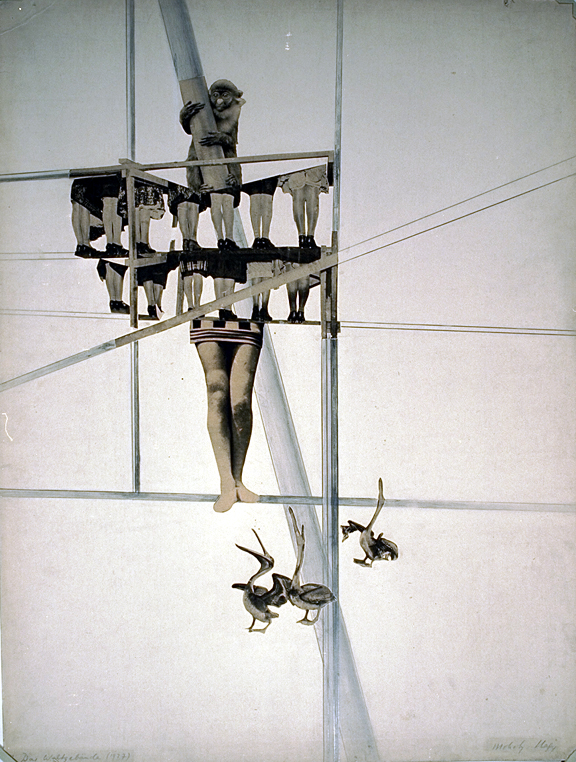

Ласло Мохой-Надь (Laszlo Moholy-Nagy)

Das Veltgebaude, 1927

photomechanical reproduction with applied markings, 64.9 x 49.2 cm.

При этом надо понимать, что в 20-е приходит не фотография вообще, а некая новая фотография (под именами «нового видения», «новой вещественности» и пр.), функции которой существенно отличаются от прежних. Медиум теперь используется как сугубо проектный инструмент. Фотоизображение служит одним из элементов монтажа, при помощи которого фрагменты несовершенного настоящего (как раз и поставляемые камерой), вместе с прочими элементами соединяются в совершенное целое спроектированного будущего. Этих «прочих элементов» по большей части два: абстрактно-геометрическая графика и текст. Именно они отвечают за будущее, втягивая в него и фотографию. И чтобы будущему соответствовать, фотографии приходится измениться. Все ее новомодные ракурсы, дающие непривычные точки зрения и невероятные пропорции, все сверхкрупные и сверхдальние планы нужны для того, чтобы убрать из визуальной реальности рутину деталей настоящего (они же «родимые пятна прошлого»), подготовить картинку «реальной жизни» к синтезу с утопией слова и геометрии. При этом роль фотографического изображения в революционном авангарде сугубо прикладная: ни о каком самодостаточном «воображении природы» или добросовестном документировании речи идти здесь просто не может. В лучшем случае — о документальности микрофрагмента, отредактированного в утопическом духе.

В страсти эпохи к фрагменту можно видеть доведение до экстремума одного из природных свойств фотографии. Она сама по себе фрагментальна — гораздо больше «ручного» искусства. Последнее работает синтетическим образом: собирает (по сути — монтирует, хотя до определенного момента это монтажом и не называется) натурные фрагменты в единую картину мира, которая связана с сознанием, умо-зрением художника. В этом смысле картина сверх-визуальна. Фотография же по своей природе, будучи документом визуальной реальности, не умозрительна, а именно зрительна. И аналог художественной картине мира в ней — архив, наполненный бесконечным множеством изображений, к тому же соединенных в сознании проработавшего его архивиста. Медиум напрямую состыкован с визуальной реальностью, он — след того, что есть на самом деле. И гарант этого «на самом деле» — глаз, а не ум. Отсюда, впрочем, совершенно не вытекает, что фотограф обречен на глупость. Просто ум (умозрение) занимает в фотографическом творчестве иное место, имеет другую функцию, прилагается к иным моментам процесса. Саму же «прямую стыковку» фотоизображения с видимым миром убрать принципиально невозможно, не разрушив саму фотографию. Фрагментальность — особенность медиума, в котором заключена чуть ли ни вся его реальная сила. Однако чаще всего это свойство считается не продуктивным ограничением, а постыдным дефектом, от которого необходимо быстрее избавиться.

Такое отношение во многом порождено врожденной завистью фотографов к художникам, по принципу «мы не хуже», «если им можно, то почему нам нельзя». Конечно, можно, важно только каким способом и какой ценой. Способ, реализованный в 20-х, подразумевал форсаж фрагментальности. Когда из картинки уходит воздух «природного воображения», создается переизбыток субъективного видения, жестко цензурирующего видимое. Субъективный взгляд подразумевает нарушение равновесия между умом и глазом в пользу ума, возникновение новейшей версии «умного глаза» — «фотоглаза». Процесс фрагментации усилен еще и технологически. Появление камер и материалов, дающих малоформатный кадр и мгновенное изображение, непосредственно приводит к сужению пространственного (качества негатива не хватает на «обширное» и глубокое изображение) и временного горизонта. Трудно забыть еще и том, что в этом контексте фотография фигурирует не в виде прямого отпечатка, а в качестве фото-механической, полиграфической репродукции, причем посредственного качества. А это опять же избавляет картинку от излишнего здесь ресурса природного воображения, от беньяминовской ауры, идеально подготовив ее к умозрительным манипуляциям.

Собственно, с сегодняшней позиции уже не слишком важно, каким — «пикториалистическим» или «конструктивистским» образом возникает фигура фотохудожника. В любом случае это возникновение сопровождает отказ от двухсоставности фотографии, «сброс» ауры, «секуляризация» фотокартинки. В первом случае фотография превращается в искусство, во втором уходит в пропаганду и дизайн. Синтезом двух последних становится книжная полиграфия и сфера пресс-индустрии, где фотография подчиняется диктату слова. Что, вроде бы, очень плохо. Но диалектика состоит в том, что и Родченко, и Мохой-Надь, олицетворяющие этот мощный процесс, являются безусловно великими фигурами не только в искусстве, но и в истории фотографии. Которые столь противоречивым образом выводят фотографию из подросткового состояния, попутно убирая множество профессиональных (и художественных, и фотографических) предрассудков. Именно в это время реалистически ориентированная мануграфическая картинка стремительно уходит под воду истории, а общество начинает воспринимать мир через призму фотоизображения. И попробуйте однозначно сказать, хорошо это или плохо.

Окончание следует